L’évolution du droit à l’avortement, entre avancée et remise en cause

L’avortement connait une évolution unique dans le monde : il est nié dans certaines parties du monde, il est pénalisé voire acquis dans certains pays, tandis qu’il est retiré dans d’autres nations. Son développement ne connaît pas d’évolution certaine et constante.

La négation du droit à l’avortement, spécialité des religions d’États

Le premier pays à avoir rendu légal l’avortement est l’URSS en 1920. Ainsi, il y a cent ans, et pour la première fois, un État a considéré que les avortements clandestins étaient bien trop dangereux pour la santé des femmes qu’il a légalisé l’avortement. Depuis, dans le monde, ont lieu des avortements encadrés par l’État.

L’URSS n’est pas un modèle de respect des droits humains, mais pour cette question, elle a donné le pas à d’autres pays qui ont progressivement autorisé l’accès à l’IVG médical et encadré à partir des années 1930, comme c’est le cas en Turquie, au Danemark, en Suède, en Islande… De telle sorte qu’aujourd’hui 55 pays l’autorisent sans autre condition qu’un délai à ne pas dépasser. D’autres pays l’autorisent sous certaines conditions, plus ou moins strictes.

Néanmoins, l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) considère que, en 2014, environ 25 millions d’avortements « non sécurisés » ont été pratiqué à travers le monde. Elle estime que chaque année, 4,7% à 13,2% des décès maternels peuvent être attribués à un avortement « non sécurisé ». Ces chiffres montrent que malgré l’autorisation de l’avortement dans certains pays, celle-ci n’est pas assez répandue dans le monde. Des femmes demeurent toujours en danger en raison de maternités qu’elles n’ont pas choisies et qu’elles subissent.

Il existe plusieurs pays qui aujourd’hui refusent catégoriquement que les femmes aient accès à l’IVG médical, encadré et sécurisé, pour des raisons le plus souvent religieuses.

Dans les pays musulmans, l’avortement n’est pas toujours un droit reconnu par les autorités (seules la Turquie et la Tunisie l’autorisent sans conditions). Par exemple, l’Arabie Saoudite considère qu’un IVG peut être pratiqué uniquement si la grossesse met la santé mentale ou physique de la mère en danger, sous condition du consentement de la mère, de son tuteur, et d’au moins trois médecins. Si un médecin ose pratiquer un avortement clandestin, il risque d’être condamné à mort pour non-respect de la loi religieuse. En effet, l’Arabie Saoudite considère que seul Dieu a autorité sur la vie et sur la mort des hommes et qu’aucun médecin ne peut se permettre de choisir à la place de Dieu. La religion musulmane n’est pas la seule qui sert de justification à l’interdiction de l’avortement dans un État.

Au Nicaragua, pays supposément laïc, l’Église freine et interdit tous les projets de loi visant à autoriser l’avortement. En 2003, l’Église nicaraguayenne prend parti dans l’affaire Rosa, hautement médiatisée. Cette affaire concerne une petite fille de neuf ans, enceinte à cause d’un viol à qui l’accès à l’avortement a été refusé. L’Église déclare que la jeune fille ne doit pas avorter, sous peine que ses parents soient excommuniés.

Les religions sont de grands freins en ce qui concerne l’accès à ce droit, en raison de leurs doctrines théologiques.

L’acquisition progressive du droit d’avorter, symbole de la victoire des mouvements sociaux

Dans certains pays, au contraire, la situation apparaît meilleure vis-à-vis du droit d’avorter, acquièrant des droits liés à leur condition de femmes.

C’est le cas notamment au Mexique qui, récemment, a jugé inconstitutionnelle la poursuite pénale d’une femme ayant eu recours à une IVG. Cette décision du 7 septembre 2021 de la Cour Suprême mexicaine a été applaudie par les militantes, qui cependant demeurent conscientes que l’accès à l’IVG ne leur est pas encore garanti. En effet, les juges ont simplement acté la dépénalisation de l’avortement, ce qui fait que les femmes ne pourront plus être poursuivies et condamnées d’y avoir recours. Pour autant, il reste interdit dans 30 États et au niveau fédéral. Seuls deux États, Mexico et Oaxaca, autorisent aujourd’hui les femmes à avorter, sans condition, dans les douze premières semaines de leur grossesse. La dépénalisation de l’avortement ne veut pas pour autant dire son autorisation, bien qu’il s’agisse d’une étape cruciale pour l’atteindre.

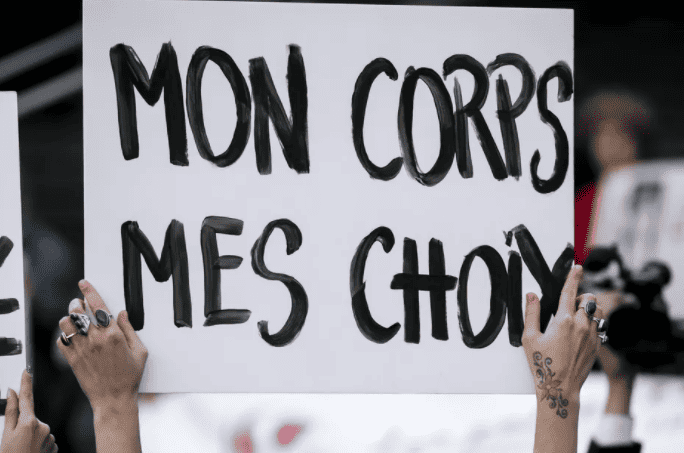

Cette décision s’inscrit donc dans la poursuite du droit des femmes à disposer librement de leur corps. Elle est le fruit d’une lutte militante très forte et le résultat d’une demande de la part des femmes de ne pas être contraintes par leur maternité.

L’Argentine, quant à elle, a rendu accessible l’avortement pour toutes les femmes et ce sans conditions, dans un délai de quatorze semaines, au mois de décembre 2020. Là encore, cette autorisation trouve son origine dans un grand mouvement militant, réuni sous la couleur verte. L’accès à l’avortement était également une promesse de campagne du président catholique de centre-gauche, Alberto Fernandez. Le projet de loi a été défendu par le prisme de la santé publique, réelle problématique sanitaire qu’entraînent les avortements clandestins. Face à la mobilisation militante et face aux chiffres (38 000 hospitalisations résultant de complications liées aux avortements illégaux), le Sénat argentin a dû consentir au projet auquel il s’était opposé deux ans plus tôt, à 38 voix contre 31.

Ces deux exemples d’actualité prennent place dans des pays d’Amérique latine. Traditionnellement, la religion a une place très importante dans la politique : le Président Argentin ayant déclaré en décembre 2019 au Parlement « Je suis catholique, mais je dois légiférer pour tous, c’est un sujet de santé publique très sérieux ».

Comme cette déclaration le démontre, l’impact de la religion diminue dans la prise de décision politique au sein de ces pays. Elle reste pour autant très présente dans la vie politique, mais ce n’est plus en son simple nom que certains droits sont refusés aux populations.

Le droit à l’avortement est un grand symbole de la réussite de la lutte militante féministe. Il s’agit d’un droit qui concerne directement le corps des femmes, et comme nous l’avons vu précédemment, il arrive que ce corps, et donc que ce droit, soit complètement évincé de la scène et du débat politique. La discussion nécessaire sur le nombre de semaines de grossesse, la prise en compte ou non de la date des dernières règles, de la taille du fœtus, et autres détails anatomiques rend les Parlementaires encore plus frileux de débattre cette autorisation.

Lorsque l’avortement est enfin autorisé dans un pays, c’est ainsi le corps des femmes qui est reconnu et défendu par celui-ci. En effet, lorsque les femmes n’ont pas accès à ce droit, elles se mettent en danger pour ne pas avoir à subir cette maternité qu’elles n’ont pas choisi. L’avortement, quand il est autorisé dans un pays, lève un tabou sur les traumatismes silencieux que causent les avorteurs clandestins et donc, sur une souffrance exclusivement féminine. L’accès à l’avortement résout un sujet de santé publique très grave, tout en donnant une voix et de l’importance aux femmes et à leurs corps, de sorte que celui-ci ne soit pas qu’une contrainte pour les femmes.

Le retrait du droit à l’avortement, dynamique aux portes des pays occidentaux

Il est intéressant de constater que depuis quelques mois, deux tendances s’affrontent sur la scène internationale. Dans les pays d’Amérique latine, par exemple, la tendance est à la dépénalisation ou à l’autorisation de l’avortement. Dans d’autres pays du monde, au contraire, ce droit est retiré, mis en danger. Néanmoins, cette dernière tendance n’intervient que dans des pays soumis à un pouvoir politique autoritaire.

Le Texas, deuxième État le plus peuplé des États-Unis, a fait la une des journaux à l’international en restreignant le droit à l’avortement, ce 1er septembre 2021. La loi mise en place s’inscrit dans le mouvement pro life : elle interdit l’avortement dès que les battements du cœur de l’embryon sont perceptibles, et donc au-delà de la sixième semaine de grossesse, même en cas de viol ou d’inceste. Le problème est que beaucoup de femmes ignorent encore qu’elles sont enceintes dans ce délai. Cette décision est particulièrement choquante parce qu’elle s’inscrit dans une démarche de négation des droits humains. Néanmoins, d’autres éléments posent questions. Tout d’abord, la Cour Suprême des États-Unis refuse de trancher la question et de donner son avis sur cette loi. Ensuite, les protestations du gouvernement concernant l’entrée en vigueur de cette loi n’ont eu aucun effet. Pourtant, le président Joe Biden lui-même considère dans un communiqué publié sur Twitter que cette loi est une attaque sans précédent contre les droits de femmes.

La Cour Suprême des États-Unis, chargée notamment d’assurer la conformité des lois fédérales et nationales à la Constitution, garde le silence. Elle aurait pu empêcher l’entrée en vigueur de cette loi, en la jugeant non conforme aux principes de la Constitution américaine, et notamment vis-à-vis de sa propre jurisprudence (le célèbre arrêt de 1973, Roe vs. Wade). Ce silence en dit long sur le point de vue de la Cour, majoritairement conservatrice, depuis les nominations de l’ancien président Trump et notamment Amy Coney Barett. Dans un pays comme les États-Unis, des lois liberticides entrent en vigueur sans que la machinerie judiciaire et législative se mette en place pour l’en empêcher.

Les États-Unis sont pourtant un pays doté d’une Constitution garantissant les libertés fondamentales et la protection des civils. Le fait qu’une telle législation soit possible dans un pays pourtant considéré comme un pays démocratique remet en question la force et la puissance de la démocratie. Dans ce classement de Major Prépa, la démocratie américaine est placée à la 25ème place du classement des pays démocratiques du monde, même avant la France. Le danger que représente la loi texane prend de l’importance au regard de cette donnée : un pays jugé démocratique peut porter atteinte aux droits humains. Être un État démocratique aujourd’hui ne semble pas suffire pour faire barrage à des lois liberticides, en raison de la montée de la radicalité dans le débat politique, dans toutes les régions du monde.

Au sein de l’Union Européenne également, le droit à l’avortement est remis en question dans des États où on assiste à une forte montée de l’extrême droite au pouvoir. Pourtant, nous ne pouvons pas considérer que le respect des droits de l’homme n’est pas une priorité européenne : les États membres de l’Union Européenne sont tenus de ratifier, entre autres, la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, la charte européenne des Droits Fondamentaux. L’agence européenne des droits fondamentaux a été créée en 2003 et le Conseil de l’Europe a instauré un commissaire aux Droits de l’Homme en 1999 pour veiller au respect de ces droits. La Cour de justice a aussi pris position sur les Droits Fondamentaux, en considérant qu’elle devait s’assurer de la légalité des décisions prises par le Conseil de sécurité au regard des chartes.

La liste des procédures européennes de sauvegarde et de garantie des droits de l’Homme est très longue. Elle est détaillée dans le rapport d’information du Sénat fait au nom de la commission des affaires européennes, déposé le 4 mars 2009. En considérant tout ce qui est mis en place pour respecter les droits de l’homme au sein de l’Union Européenne, nous pourrions considérer que les droits humains sont inviolables, ce qui n’est malheureusement pas le cas.

Au cours de l’année 2020, la Pologne a durci sa législation sur le recours à l’IVG. Pourtant, l’interdiction de l’avortement n’était pas la préoccupation principale de la Pologne, ayant été le premier pays européen à l’autoriser en cas de viol ou de menace sur la santé de la mère en 1932. En 1956, une loi autorise le recours à l’IVG « en raison des conditions de vie difficiles de la femme enceinte », ce qui conduit à une grande libéralisation de ce droit dans le pays. Avec la chute de l’URSS, la législation se durcit progressivement : en 1993, le recours à l’IVG n’est possible qu’en cas de grossesse résultant d’un acte illégal (viol, inceste), de malformation grave du fœtus ou danger pour la vie de la mère et/ou de l’enfant.

Très récemment, les règles deviennent encore plus strictes : l’arrêt du 22 octobre 2020 du Conseil Constitutionnel polonais considère que le recours à l’IVG est inconstitutionnel, même dans le cas d’une malformation grave et irréversible du fœtus et d’une maladie incurable ou potentiellement mortelle. Les IVG pour cette raison représentaient 98% des avortements légaux pratiqués en Pologne. La protection des droits humains par l’Union Européenne n’apparaît pas suffisante pour garantir leur respect dans tous les pays membres.

La jurisprudence concernant le droit à l’avortement correspond à la montée progressive de la droite radicale dans la vie politique polonaise, et du retour en force de la religion dans les affaires publiques. A la fin de la Pologne communiste, le recours à l’IVG a été restreint. Au fur et à mesure des années et des élections, la droite s’est affirmée au pouvoir, de telle sorte qu’à la suite des élections parlementaires du mois d’octobre 2019, desquelles la droite est sortie largement majoritaires (les partis de droite représentent 56,22% des Parlementaires), ce droit a donc été spolié. L’arrêt du Tribunal Constitutionnel qui a restreint à outrance le droit à l’avortement, en janvier 2021, a été dénoncé comme ayant été écrit par « des prêtres, et non des juristes. La montée en Europe de la droite populiste et de ses valeurs conservatrices et anachroniques met en danger certains droits fondamentaux, qui voit les gouvernements revenir sur des acquis qui semblaient gravés dans le marbre.

La situation démocratique d’un pays ne suffit pas à garantir aux femmes le respect de certains de leurs droits. Les droits des femmes sont sans cesse remis en question, en danger, même dans certains pays que l’on considère d’ordinaire comme des pays garants des libertés fondamentales. La radicalité montante que nous observons dans le débat politique a notamment pour cible les droits humains, et notamment le droit des femmes, qui n’est pas épargné.