L’œuvre « cadeau » : itinéraire poétique de l’exposition « Aux temps du sida »

Juste à l’ouest de la Petite France, le MAMCS (Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg) abrite jusqu’au 4 février 2024 l’exposition « Aux temps du sida, œuvres, récits et entrelacs ». Dans la structure mi-verre mi-béton, nous sommes accueillis par un drôle de pantin, assis les jambes croisées sur le mur d’entrée de l’exposition.

Ce pantin est la définition même de l’« entrelacs ». L’emmêlement des tonalités qui s’articulent autour du contexte de la pandémie à la fin du siècle. Le monde de la fête, des talons hauts, vêtements éclectiques et camps mêlés à ce que nous associons aux masques des médecins de la peste, à la mort. L’imagerie médicale et celle du monde de la nuit.

On se rappelle l’exposition « Exposé.es » au Palais de Tokyo du 17 février 2023 au 14 mai 2023. Si le propos de cette dernière traitait essentiellement la question de l’auctorialité des artistes composants « avec », ou « à côté » du sida, « Aux temps du sida » met en lumière la question de la temporalité et du croisement des arts et artefacts du sida, pour reprendre un terme de la chercheuse Elisabeth Lebovici. L’approche est donc radicalement différente et mêle à la fois des œuvres en tant que telles, des objets et des « mini-mémoriaux » de la pandémie. C’est un panorama d’une époque qui n’est pas révolue, d’un virus qui n’est pas anéantis et qui interroge toujours les artistes. Cette exposition nous rappelle qu’il n’est pas possible d’envisager l’histoire du sida sans impliquer un récit « à plusieurs voix ». La question des archives est alors prédominante. Les vidéos projetées de l’INA, partenaire de l’exposition, affichent une Christine Ockrent parlant du sida comme d’une maladie « touchant les homosexuels et qui se transmet par des excitants chimiques (poppers) », symptôme évident du manque de recherches faites sur le virus à cette époque.

« Image sida »

Lorsque l’on contourne le pantin, de l’autre côté du mur se dresse un semblant de patchwork d’artefacts du sida, un mur intitulé le « Couloir du temps ». Un livre d’Hervé Guibert ou l’affiche des « Nuits Fauves » par Cyril Collard sont visibles. Plus loin, il y a le film « 120 battements par minute » de Robin Campillo, des publicités incitant à l’usage de la capote et quelques pins d’Act Up-Paris. On voit écrit « Personne ne sait que je suis positive ». Quelques faits chiffrés ponctuent l’installation.

Traitement médiatique, photographie de reportage et témoignage, « Aux temps du sida » propose une grande diversité dans son approche des médiums en incluant astucieusement des séquences de films comme « Tout sur ma mère » de Pedro Almodóvar, qui se superpose à « 120 battements par minute » et à « Mauvais sang » de Leos Carax. L’art de la danse ne fait pas l’exception, de Maurice Béjart à Alain Buffard. Ce dernier joue avec la « sur-médication » des malades du sida, rappelant explicitement l’intensité de la trithérapie (Méthode médicamenteuse de lutte contre le sida qui consiste en la combinaison de trois médicaments différents par jour). Alain Buffard utilise les boites d’AZT comme des talons d’escarpins, en les attachant à son pied à l’aide d’un scotch adhésif. En se déplaçant, il prend dans ses bras une pile entière de boites de cachets qui forment ensemble un grand bloc. Le bloc au fur et à mesure de la marche se délite, en parsemant le sol de médicaments. C’est une métaphore évidente du désespoir, de la détérioration et de l’usure du corps souffrant malgré le traitement. Estelle Pietrzyk, commissaire de l’exposition, parle d’une « démarche fragile dans un solo au déséquilibre maîtrisé ». Cette poétique des corps rappelle la fragilité de l’humain face au virus. Alain Buffard soulignait parfois l’importance de la danse dans son combat contre la maladie, comme un exutoire lui permettant de lutter et de continuer à vivre, une possibilité de transformation de soi.

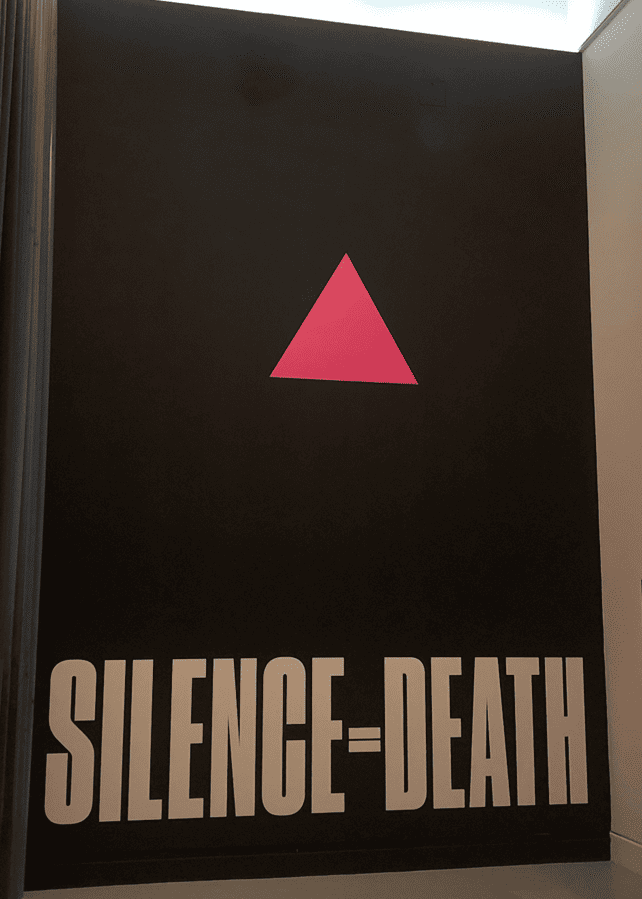

« Danser = Vivre », « Silence = Mort ». Ce sont les slogans que l’on voit apparaître sur certains murs du MAMCS, parfois en simple citation, parfois en banderole monumentale rappelant l’activisme anti-sida. L’histoire commence au sein du collectif new-yorkais Silence = Death Project, peu avant la création d’ACT UP. Ce collectif de graphistes composé d’Avram Finkelstein, Jorge Soccaras, Chris Lione, Charles Kreloff, Olivier Johnston et Brian Howard conduit à définir entièrement l’esthétique de la lutte anti-sida de la fin du XXème siècle. Didier Lestrade, fondateur d’Act Up-Paris, loue ce slogan lors de sa visite à New York pour la raison suivante : « Derrière ce slogan minimaliste se cachait tout une attitude, basée sur la visibilité, l’autoaffirmation, le radicalisme. » (Didier Lestrade, Act Up, une histoire, Paris, Denoël, 2000, p. 26). Le triangle rose à été choisi habilement pour sa symbolique, sur un fond noir, il couvre la couleur du deuil. C’est une référence à la déportation des homosexuels pendant la seconde Guerre Mondiale, alors marqués d’un triangle rose pour être identifiables par les nazis. Les graphistes new-yorkais retournent le triangle sur leur affiche, comme un retournement du stigmate, comme s’il s’agissait désormais d’un viseur dont se serviraient les militants homosexuels de la lutte contre le sida ; l’arme activiste originelle. À cela s’ajoute la symbolique de la couleur rose qui est associée au soin. Bien qu’ACT UP n’est pas une association de médecins, tous et toutes convergent vers un seul but : l’anéantissement de l’épidémie par le progrès médical et la fin de l’ignorance. Finalement, certains voient le triangle rose comme une inspiration de la couverture du premier album du groupe anglais Bronski Beat intitulé The Age of Consent, sorti fin 1984. On retrouve une nouvelle fois l’entrelacs avec le monde de la fête.

Cela nous permet d’évoquer la scénographie astucieuse de l’exposition qui joue volontairement avec les lieux de sociabilité gays des années 1980-1990. Très tôt dans l’exposition, nous sommes conviés à franchir un sas nous menant dans une salle obscure. D’un côté, une projection lumineuse d’un rose psychédélique sur fond de Bronski Beat, de l’autre, un pantin sur une estrade à l’allure d’un go-go dancer. Sur les murs, sont affichés des stickers fluorescents qui sont distribués juste en dessous via un petit distributeur. Les papiers sont en libre-service, comme le proposait Act Up-Paris avec des préservatifs dans les boîtes de nuit. J’en prends un, au dos duquel figure l’inscription « dans quel théâtre sommes-nous ? ». Une autre salle à la dérobée, la backroom, par laquelle on accède en déplaçant un placard. La symbolique du placard n’est pas sans rappeler l’idée du coming-out tirée directement de l’expression « coming-out of the closet ». La salle est sombre et étroite avec des projections publicitaires plus ou moins explicites. Le mur du fond propose un nouveau patchwork de publicités papier.

Regarder une œuvre qui provoque en vous une expérience est « un cadeau » écrit Michel Foucault.

L’artiste, ou composer avec son époque ?

L’ exposition laisse apparaître de grands noms de la scène artistique internationale de la deuxième moitié du XXème siècle. Il serait trop long de tous.tes les énumérer ici. On retient toutefois la présence de Robert Mapplethorpe, Keith Haring, Bruno Pelassy, Jean-Michel Othoniel, ou encore Felix Gonzalez-Torres. On salue également la présence des photographies de Nan Goldin, une constante dans les expositions sur le VIH/sida, mais qu’on ne cesse d’apprécier. En véritable photographe de l’intime, elle donne à voir le quotidien des couples et individus ayant traversé le New York sulfureux des années 1980.

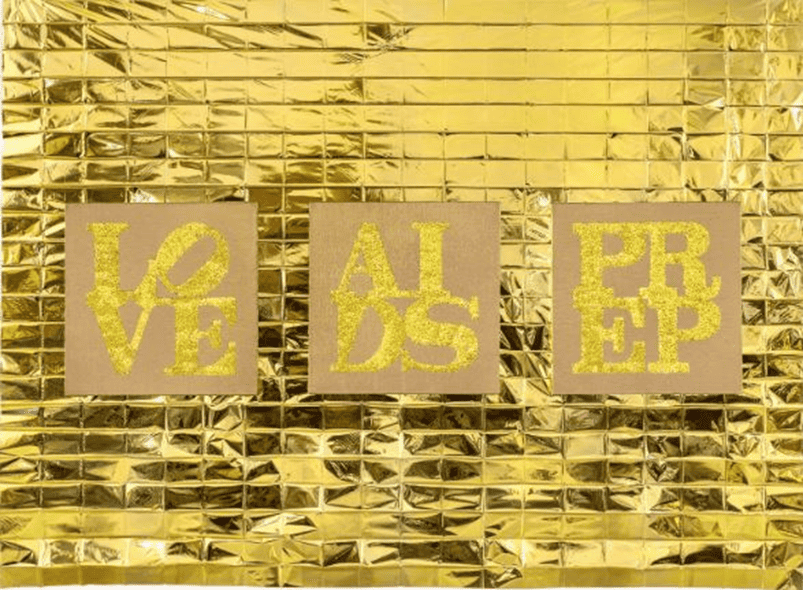

Le MAMCS met en lumière le dialogue entre artistes et le processus essentiel de l’inspiration. Ces idées entrent en cohérence avec le contexte de l’art postmoderne au sens que l’entendait Craig Owens : un emprunt de l’image. C’est par exemple Bruno Pelassy, qui reprend ironiquement la devise franquiste « Viva la muerte » avec un ton de provocation. D’autres artistes construisent une superposition de l’image en interrogeant la durée de la pandémie. Pascal Lièvre en parle avec une grande justesse. Le collectif d’artistes américains General Idea détourne en 1987 l’œuvre typographique LOVE de Robert Indiana en remplaçant le mot par AIDS (acronyme anglais pour sida). À son tour, Pascal Lièvre poursuit le jeu d’emprunt et de déformation en ajoutant PREP, créant ainsi un triptyque chronologique du sida. La « PrEP » (prophylaxie pré-exposition) est un traitement préventif du sida qui permet à une personne séronégative de se protéger, permettant ainsi d’enrayer les contaminations. En plus d’être d’une actualité brûlante, cette œuvre fait figure de prévention, mais signale également que l’épidémie se poursuit jusqu’à nos jours.

Le parcours est divisé en plusieurs sections aux titres éloquents : « Un signe des temps », « Antichambre », « Je sors ce soir », « Prolifération », « My beautiful closet », « Ceci est mon sang », « Je n’ai fait que traverser le monde en courant », « Cette époque est un thrène », « La page, la scène, la rue », « Protocoles et luttes », « Danser = vivre ». Ce sont autant de références poétiques, religieuses, philosophiques et politiques que de manières d’interroger la crise du sida. C’est également le résultat d’une véritable pluridisciplinarité des approches artistiques, parfois d’œuvres qui ne se réfèrent pas explicitement au VIH/sida, mais qui l’interrogent, ou du moins interrogent une société ultra-libérale et en pleine ébullition, sur 40 ans d’histoire. Le mot de la fin, « danser = vivre », se réfère aux slogans act-upiens que nous avons déjà beaucoup évoqués. C’est le cri de guerre, mais également l’injonction positive à l’espoir. Le prétendu pouvoir de la fête, la posture vainqueur de l’empowerment et la nécessité d’agir, toujours.

Il ne reste plus que quelques jours pour visiter l’exposition « Aux temps du sida, œuvres, récits et entrelacs » qui s’achève le 4 février 2024. À seulement 2h de la capitale, le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg propose en plus de l’exposition une permanence, afin d’échanger sur des questions de santé. Tout cela en co-construction avec la Direction des Solidarités. Alors, à vos billets !

Grégoire Suillaud