L’outdoor art, la clé pour redonner vie à la sculpture publique

« C’est de la statuomanie qu’elle périra, l’humanité […] Grands symboles particuliers exerçant leur pouvoir concret sur le monde, elles mangent vos cheveux, passants, les statues ».

C’est ce qu’écrit Louis Aragon dans Le Paysan de Paris en 1927, de manière absolument dramatique, à propos de la statuaire publique. Cette citation traduit l’angoisse des artistes, peut-être des passants de l’époque, à propos d’un art à la fois morbide et mourant.

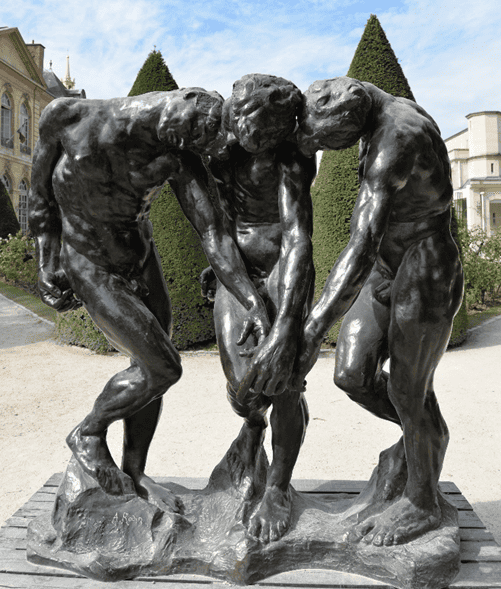

L’entre-deux-guerres sonne le glas d’une période sombre pour ces œuvres, à une époque où se propage partout la statue mémorielle, jusqu’à devenir un objet prosaïque. La statuomanie, dont Aragon fait la condamnation, est celle de Pierre-Jean David d’Angers, Aimé-Jules Dalou, Auguste Rodin, ou encore Aristide Maillol qui exaltent le sujet humain. Le deuil national succédant à la Grande Guerre a impliqué une prolifération des statues qui place la France parmi les pays les plus « statuomanisés » au monde. Très vite, ces êtres de bronze deviennent des acquis et des témoignages du passé, avant même de nous faire penser à des œuvres d’art.

Cette statuaire ancienne devient invisible car correspond à un réalisme s’inscrivant dans une tradition artistique vieille de centaines d’années. Nous parlons des monuments funéraires, mais cela s’appliquerait également aux statues honorifiques, comme les statues équestres qui sont hautement figuratives. Elles épousent le paysage urbain sans vraiment s’y adapter, elles accompagnent l’architecture en omettant d’exprimer une identité propre, qui provoque l’arrêt du passant.

La statuaire mémorielle villageoise se voit contestée dans son statut d’art. Sa présence est plus qu’acceptée, elle devient allégorique, conforme à ce qu’on pourrait imaginer comme un « emblème de la ville ». Il ne s’agit plus de l’œuvre mais simplement du logo, de l’élément urbanistique qui ne perd pas son objectif de départ qui est celui de commémorer, mais qui ne correspond pas aux idéaux d’avant-garde du 20ème siècle.

La difficulté provient peut-être de l’espace public lui-même. La sculpture de rue ne bénéficie pas de la « muséification » que provoque l’essor des salles d’exposition et des galeries. La rue n’est pas (plus ?) un lieu que l’on franchit en s’attendant à des merveilles des Beaux-Arts. L’immersion du public dans une démarche artistique, au sein de l’espace urbain doit être mûrement repensé. C’est peut-être de là que part la nécessité de réinventer la sculpture, sa forme, ses sujets et son intégration dans l’espace public. Les passants, habitués à des spectres figurés du passés doivent à présent se faire public, et débuter un nouveau dialogue avec les monuments à l’heure où la photographie occupe déjà le nouveau rôle de medium réaliste.

Ce méandre de réflexion concernant la statuaire nourrit la démarche des artistes qui vont tendre à réformer la sculpture selon de nouvelles problématiques. L’époque d’après-guerre, et ce jusqu’aux années 1980, va être le théâtre d’un renouveau pour la sculpture. Des matériaux comme le fer et le béton permettent une prise de liberté considérable qui va permettre aux artistes de réaliser de véritables prouesses sculpturales avec des structures de grandes envergures, parfois périlleuses. L’art minimal est passé par là et constitue une étape dans la redéfinition de la sculpture, bien que cet article n’en fasse pas l’objet. Toutefois, le renouvellement s’effectue par une abstraction de la sculpture qui veut également s’affranchir de codes de représentations ancestraux. Dans une certaine mesure, cela rejoindrait les utopies communicationnelles de l’époque souhaitant un art clair et abstrait, capable de parler à tout le monde. L’abstrait, qui dans certains cas omet toute référence à un passé culturellement revendiqué, est un terrain propice à ces nouvelles aspirations.

Claes Oldenburgh en est un exemple majeur avec sa pince à linge à Philadelphie, où l’idée de réinsérer de la vitalité dans la sculpture est exaucée. Le passant devient public et est désormais, malgré lui, contraint de s’arrêter pour constater la présence d’une épingle géante en plein milieu de l’espace public. Une des cartes maîtresses des artistes sculpteurs de l’époque est de retrouver son public à travers un effet de surprise, en suscitant fortement l’attention de l’individu. L’œuvre s’éloigne de la caricature « urbanistique » et devient un prétexte à l’arrêt puis à la contemplation, lui redonnant un pouvoir artistique. C’est la nouveauté, détonnant avec l’architecture de verre et de béton de Philadelphie, qui fait son effet et qui force l’admiration.

A l’inverse, il s’agira pour certain de retravailler avec les acquis du passé, de retrouver les sculptures d’autrefois en tentant de leur donner une seconde vie. Ce parti-pris se manifeste par des ajouts à certaines œuvres. En 1980, suivant l’ouverture du nouveau musée de Villeurbanne, Daniel Buren propose des « corrections » à certaines statues équestres du centre de Lyon ou de Villeurbanne. Cela consiste en de discrètes ponctuations filiformes et colorées qui encerclent les sculptures. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un biais pour attirer l’attention à proprement parler, Buren engage une réflexion sur le socle, et propose de facto une remise en cause du statut de « sculpture ». La place dans l’espace public est discutée, et l’on en vient à se demander ce qu’il nous faut pour y voir une œuvre d’art. L’objectif est aussi, sans grande prétention, de redonner vie à cette statuaire, c’est-à-dire de signifier discrètement qu’elle est toujours parmi nous, spectrale mais bien ancrée dans une logique urbaine qui est celle de la place et du rond-point de ville.

Villeurbanne, terrain privilégié de l’urbanisme français se prête facilement à des jeux avec la signalétique, qui se manifeste par de véritables sculptures urbaines. Le Giratoire de Buers de Patrick Raynauden (1989) est paré de dizaines de panneaux de signalisation ainsi que d’indications de villes. La sculpture semble jouer avec les installations urbaines rivales en en déjouant les codes, ici en les prolongeant dans une invitation au voyage.

Une démarche plus radicale se développe de concert et consiste à réinventer la sculpture d’extérieur conjointement à son contexte public. La logique adoptée est celle de l’intégration à l’urbanisme de l’œuvre comme trajectoire inévitable du passant. Pour y arriver il faut parfois faire plus que provoquer la surprise en proposant un jeu au passant, une activité relativement longue et distrayante au même titre qu’un spectacle de rue. Un véritable dialogue se crée dans la mesure où la sculpture est interactive ou propose quelque chose de l’ordre de la performance.

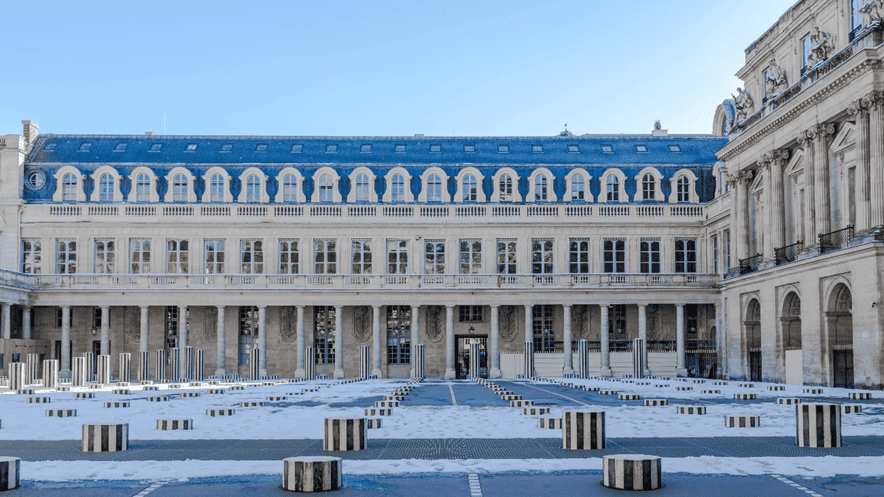

C’est peut-être Buren qui donne un exemple parmi les plus connus, non sans causer scandale, lorsqu’il installe ses Colonnes dans les jardins du Palais Royal. Petits et grands s’amusent à les escalader, à les contourner et à se cacher derrière dans un lieu « sacré » du patrimoine, qui ne semble pourtant pas s’y prêter. La surprise et l’état de contraste sont réunis et Buren a trouvé une solution pour revitaliser un lieu de repos, faisant de l’art un jeu. Une démarche intéressante est peut-être aussi celle de Jaume Plensa avec sa Crown Fountain à Chicago. Il s’agit d’une sculpture vidéo qui se manifeste par un écran géant surplombant des chutes d’eau artificielles. L’écran diffuse des photos de paysages urbains et ruraux et parfois de passants. C’est aussi l’aspect monumental de la sculpture qui la rend véritable rivale de l’architecture. Pour établir un parallèle avec la démarche de Buren, on peut déceler un hommage discret à l’art du passé. C’est-à-dire la référence explicite à la tradition des fontaines, art des places publiques par excellence, fédérateur et reposant.

Finalement c’est The cloud gate d’Anish Kapoor qui aborde une approche presque cosmogonique dans sa sculpture. La sculpture décide ici de défier la ville, en laissant voir un visage déformé de Chicago et en proposant une vision différente du paysage urbain. L’arrêt est obligatoire. L’objectif de redéfinition de la sculpture est atteint, dans la mesure où l’on peut aborder une nouvelle lecture de l’espace urbain. Un équilibre entre passant, espace public et sculpture se crée.

C’est peut-être l’idée exprimée par Joelle Zask lorsqu’elle définit le concept d’ « outdoor art », dans le livre éponyme, comme étant un art sculptural qui forme le lieu public sans y être subordonné :

« Enfin, il existe une situation intermédiaire, la seule qui m’intéresse ici et dont cet essai tente l’exploration : là, nous ne sommes ni dominés ni dominateurs, mais en interaction avec le lieu ; ce lieu agit sur nous et nous agissons sur lui. Cette situation est celle de l’art outdoor, situé dehors. »

Pour aller plus loin, certains artistes affiliés au land-art se fondent sur d’autres démarches pour redéfinir la sculpture. Souvent réalisées en zone rurale, ces « œuvres-environnement » tendent à déchiffrer l’espace, en l’occurrence la nature pour créer un dialogue avec celle-ci. Si l’interaction d’un public n’est pas toujours requise, cela constitue parfois un véritable spectacle pour celui qui veut observer la sculpture. Le Champ de la foudre de Walter de Maria, véritable ode à la nature, fait participer la foudre. Une centaine de poteaux métalliques se dressent en plein désert de l’Arizona et font descendre les éclairs jusqu’à leur faîte. L’espace qui entoure la sculpture devient ici partie intégrante de l’œuvre, dans une zone désertique pourtant peu fréquentée par le public. Peut-être qu’ici l’objectif n’est plus d’être visible par un tiers mais bel et bien de donner un nouveau spectacle inédit pour l’art sculptural.

A l’inverse, on peut dire que la pertinence du land-art réside dans sa capacité à introduire de l’art dans un lieu inadéquat. Telle était la volonté du sculpteur Hirschhorn : « Ce qui m’intéresse avec l’intervention dans l’espace public, c’est de choisir le lieu pour son universalité, donc le contraire d’un endroit stratégique ou central ». Porte de sortie pour la sculpture publique, la nature semble être un lieu privilégié pour une renaissance de l’art.

Une place de ville ou un carrefour sont des lieux qui, inévitablement, font l’objet d’un ancrage culturel et qui ne sont pas expérimentés par tous et toutes. Même si le lieu rural est par définition moins fréquenté, il est pourtant plus enclin à accueillir un public car pas saturé d’urbanisme. Le lieu naturel a le mérite d’incarner une plus grande neutralité et diversité de passage qui rend l’art en son sein, en plus d’être surprenant, plus accessible. Tout ça dans une logique d’inclusion universaliste.

Grégoire Suillaud