La renommée de Vincent van Gogh (1853 – 1890) n’est plus à démontrer : les amateurs du marché de l’art et le public des musées manifestent un enthousiasme important et constant à la hauteur du singularisme inclassable du peintre. La reconnaissance de son œuvre s’affirme au tournant du siècle grâce à l’action de sa belle–sœur Johanna Bronger, dite « Jo », la veuve de Théo (mort en 1891). Tous deux avaient soutenu Vincent dans sa carrière en lui envoyant un pécule mensuel qu’il utilisait pour vivre et créer ; en échange, les œuvres qu’il produisait revenaient au couple, formant petit à petit une collection familiale (200 peintures, 500 dessins). Véritable agent post mortem du peintre par conviction artistique et par affection, Jo parle avec les marchands (Paul Cassirer, Ambroise Vollard), vend et prête les tableaux qu’elle possède pour des expositions aux Pays-Bas, reçoit les amateurs. Le mythe de l’artiste génial car autodidacte et en rupture totale avec son époque, tourmenté et maudit car incompris, naît en parallèle, renforçant la valeur marchande des œuvres ; c’est ainsi qu’un Portrait du Docteur Gachet (1890, cp) est vendu pour 82,5 millions de dollars chez Christie’s en 1990. Cette vision extrême est nuancée par une remise en contexte biographique et artistique à la Fondation Van Gogh d’Amsterdam créée en 1973 par Vincent Willem, le fils de Théo et Jo. La singularité du regard de Vincent van Gogh et son apport à l’histoire de l’art n’en sont que plus intelligibles.

Van Gogh se destine tardivement à l’art après avoir été successivement vendeur pour la galerie Goupil, maître d’école en Angleterre puis prêcheur en Belgique à la suite d’études de théologie inachevées. En 1881, Théo soutient matériellement Vincent. Cette aide financière est inconditionnelle et donc sans contrainte créative ; elle lui permet d’atteindre une certaine indépendance dès son apprentissage, et il n’est ainsi pas obligé de faire des concessions dans un souci de plaire au public ou à son bienfaiteur afin de vendre pour subvenir à ses besoins essentiels. Il entame donc une formation majoritairement autodidacte et non- canonique : il n’intègre pas l’Ecole des Beaux-Arts qui reste conservatrice, ne fréquente pas d’atelier de peinture où on valorise le « grand genre » historique, ni d’école de dessin où des modèles nus posent. Il apprend pendant un temps auprès d’Anton Mauve, un peintre hollandais ; mais ses vraies sources d’inspiration, jamais démenties, sont la réalité et les œuvres des maîtres anciens ou contemporains. Les clichés persistants présentent la créativité de Van Gogh comme la conséquence de sa folie et de sa prétendue isolation (il tenait de nombreuses correspondances et était très soutenu par ses amis), alors qu’elle est le résultat de l’interaction entre son individualité et ces influences extérieures.

Andriaen Brouwer, De Meesterdronk (détail), huile sur panneau, v.1630, 39 x 52 cm, Amsterdam Rijksmuseum

© YT, Master Painters, Adriaen Brouwer (1605- 1638) A collection of paintings 4K Ultra HD Silent Slideshow

La période dite de Nuenen (1883 – 1885) révèle son admiration pour les peintres hollandais du siècle d’or, la

qualité de son observation du réel et ses convictions sociales nées au contact du pays minier belge et des lectures de naturalistes comme Zola (Nature morte avec Bible, 1885, Amsterdam Van Gogh Museum). Sa pâte épaisse prouve qu’il a étudié le kracht (puissance visuelle de la peinture) de Rembrandt et Hals : la matière est disposée en couches huileuses et souples, créant des jeux de lumière à la surface de la toile. Mais si le tableau Les Mangeurs de pommes de terre s’apparente par son sujet et ses couleurs sombres aux peintures tonales décrivant des scènes d’estaminet réalisées par Adriaen Brouwer, les effets recherchés sont cependant bien différents. Dans De Meesterdronk, Brouwer invite à se moquer des joyeux buveurs aux trognes grotesques, et la description de leurs traits rustres a pour but de renforcer leur vulgarité : ces lourdauds sont une mise en garde contre l’abandon de la raison à la volupté des sens. Le désordre burlesque contraste avec l’assemblée gravement recueillie autour d’un repas frugal chez Van Gogh ; la débauche superficielle s’oppose à un geste simple et essentiel pour vivre. L’austérité de la maison paysanne est minutieusement rendue, de même que les visages grossiers et les mains squelettiques marquées par le travail de la terre. Le message est le suivant : ces cultivateurs ont honnêtement gagné ce qu’ils consomment grâce à leur dur labeur. Van Gogh refuse la valorisation du travail par l’idéalisation, pourtant courante chez les artistes qu’il observe et dont il s’inspire (Jules Breton, Rosa Bonheur, Léon Lhermitte, Jules Bastien-Lepage). Ces déformations hideuses accentuent l’expressivité de la scène, transmettant efficacement au spectateur la dureté des conditions de vie et la résilience de ces paysans pauvres.

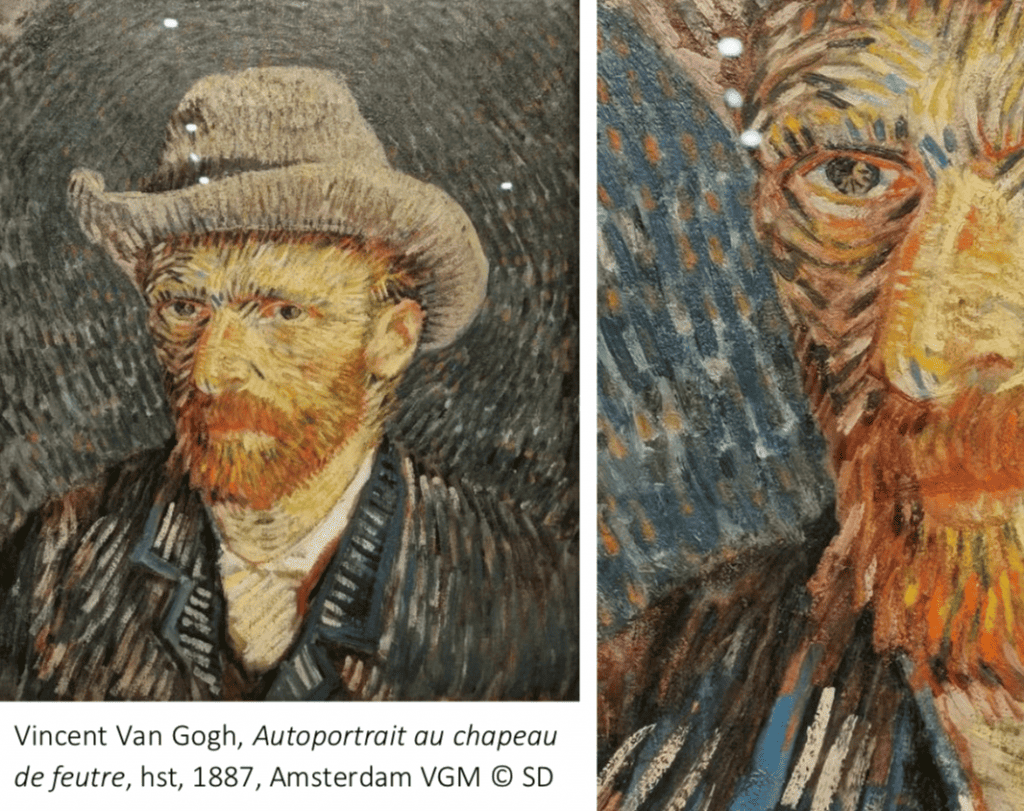

1886 est une année charnière dans l’œuvre de Vincent. Il rejoint son frère à Paris où il rencontre la nouvelle génération de l’avant-garde artistique. En résulte un changement thématique (boulevards et cafés parisiens, portraits, natures mortes aux fleurs) et stylistique fondamental d’abord inspiré du néo-impressionnisme de Seurat et Signac : les couleurs pures, vives et antinaturalistes obéissent aux lois optiques du contraste simultané de couleurs (deux complémentaires s’exaltent mutuellement), la touche fragmentée selon la technique divisionniste épouse par ses directions les formes simplifiées, générant ainsi une sensation de volume sans clair-obscur. L’Autoportrait au chapeau de feutre gris est représentatif de cette mutation : les formes circulaires du fond nimbent la tête du peintre d’une auréole, lui conférant l’aura vibrante d’une hallucination. Si le style se renouvelle, la pratique de l’autoportrait est quant à elle héritée de Rembrandt et présente de nombreux avantages exploités par Van Gogh : la disponibilité du modèle permet des expérimentations techniques audacieuses ; les œuvres produites servent à faire valoir le talent de l’artiste ; enfin, ce face-à- face avec soi-même pousse à l’introspection méditative. De l’ensemble émane en effet une pulsation vitale qui incarne la figure, à la fois physiquement et psychologiquement.

© YT, Pierre Castonguay, « Prélude sur Vincent van Gogh peignant les tournesols par Paul Gauguin »

Cette ardeur, cette vie à la fois contenue et exprimée dans des gestes mesurés, calculés mais puissants est une constante de l’œuvre de Van Gogh, qu’elle soit picturale ou graphique. Il cherche à abandonner le rendu illusionniste de la réalité au profit d’une expressivité subjective. Vincent partage cet objectif avec de nombreux artistes de la fin du siècle, dont Paul Gauguin avec qui il séjourne en Arles de 1888 jusqu’à l’incident de l’oreille en 1889. Ils conservent une vision très différente de l’art : Gauguin est attaché à une peinture inventée d’après un souvenir d’où émane un certain onirisme, sensible dans l’arrière-plan flottant et coloré de Van Gogh peignant les tournesols ; Vincent, quant à lui, reste profondément attaché à la réalité comme modèle et support de son expression (dans le tableau, il peint d’après nature devant un vrai bouquet de tournesols).

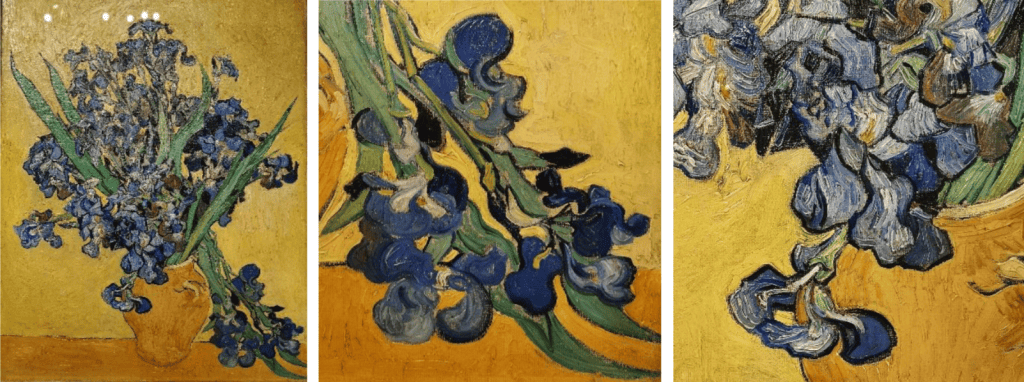

Néanmoins, le dialogue naissant de la confrontation entre ces deux conceptions divergentes est fructueux. Iris est un manifeste de l’intégration du cloisonnisme de Gauguin à la vision personnelle de Vincent, déjà nourrie par les estampes japonaises : il rejette les aplats unis et crayeux au profit de couleurs ardentes disposées en couches épaisses et brillantes animées par sa touche ample ; les cernes souples simplifient les formes ; la composition essentialisée rehausse à la fois la dimension décorative et la portée dramatique du bouquet. La vie et la mort qui animent les fleurs sont sensibles avant même d’être visibles : la vitalité de la gerbe hérissée par une touche frénétique et nerveuse est aussi perceptible dans les mille nuances de bleu des pétales ; plus bas, une brassée tombe au pied du vase, ses tiges molles exhalant un dernier soupir tandis que les couleurs ternissent et s’éteignent. Vincent disait d’ailleurs : « La couleur par elle- même exprime quelque chose, on ne peut s’en passer. ». Il déforme la réalité qu’il observe à l’aide de moyens plastiques formels et chromatiques afin de renforcer son expressivité, voire pour faire voir « au-delà des apparences ».

Van Gogh se suicide à Auvers-sur-Oise en 1890. Il laisse derrière lui un œuvre unique, inclassable mais pas incomparable, car elle s’est construite avec ou contre des influences variées dont la synthèse singulière est profondément subjective et expressive. Il n’est pas isolé, mais unique au milieu d’une société d’artistes qu’il fréquentait et avec qui il échangeait au moyen de mots écrits ou parlés. Sa créativité et la fébrilité qu’on sent dans ses peintures apparaissent ainsi moins comme un manifeste de sa folie que comme l’empreinte d’une sensibilité exacerbée – les lunettes qu’il chaussait pour voir le monde. Il restitue sa vision habitée par des moyens expressifs, et les expressionnistes du XXe se réapproprient cette quête trop tôt interrompue. En somme, Vincent concrétise un souhait exprimé dans une de ses lettres à Théo : « Je veux arriver au point qu’on dise de mon œuvre : cet homme sent profondément et cet homme sent délicatement. ».