Dernier film de Stanley Kubrick (Orange Mécanique, 2001 : L’odyssée de l’espace) et premier film de Sam Mendes (Skyfall, 1917), Eyes Wide Shut et American Beauty sortent tous les deux en 1999, à deux mois d’intervalle. Malheureusement, Kubrick meurt durant l’été de cette même année et nous laisse seul juge de son œuvre. De nombreuses similarités se remarquent entre les deux films: plusieurs thèmes se font écho et leur esthétique, plutôt nette et léchée, nous laissent, paradoxalement libres à plusieurs interprétations.

La contemplation et le mystère sont au cœur de la mise en scène. Le rêve et la fantasmagorie sont des motifs omniprésents et c’est par le prisme du désir que tout s’embourbe. La vie est fade et tout le monde le ressent. L’amour est loin, les corps sont froids et l’habitude a envahi la vie des personnages. Beaucoup s’ennuient, les non-dits se multiplient et tous essaient de faire illusion dans un monde où plus rien ne les excite.

L’illusion perdure mais rien ne dure toujours et le miroir branlant de leurs vies stériles se craquelle pour leur exploser au visage. C’est par la souffrance que chacun comprend son ennui et la prise de conscience soudaine, qui vient briser la routine confortable du quotidien, sera leur seule chance de salut, malgré la fin tragique d’American Beauty.

Dans Eyes Wide Shut, le temps et la matérialité des événements sont très flous. Beaucoup d’éléments sont suggérés, tout est effleuré, mais jamais explicité. La retenue, omniprésente dans le film, que ce soit pour parler de l’adultère, du sexe ou même de l’amour, est toujours liée à la notion de secret et de mystère. Il n’est pas essentiel de connaître la vérité ou de rentrer dans les détails. La suggestion suffit à envelopper les personnages et le spectateur d’un doute nécessaire à l’appréhension de la profondeur sensorielle de l’œuvre.

American Beauty, en revanche, est plus brutal dans sa vision de l’humanité et bien plus tragique puisqu’en réalité, beaucoup moins fantasmé. Les images et l’ambiance qui en découlent sont beaucoup moins chaleureuses, enveloppantes. Elles sont plus souvent froides et c’est parfois ce détachement qui permet de dresser un portrait tragique et glaçant de notre société, adressé aux spectateurs. L’onirisme du film de Kubrick le dispense du drame objectif, qui devient inévitable pour Mendes. Les choses doivent être détruites pour se reconstruire et les personnages courent à leur perte. Bill et Alice (Eyes Wide Shut) errent mais ne se perdent pas vraiment. Ils s’enfoncent mais traversent habilement leurs vices et finissent par se retrouver. Ici, le fantasme, le rêve et la débauche sont des moyens pour les personnages de renaître des cendres d’une ardeur dont la flamme s’était éteinte depuis un moment déjà.

Pour Lester (père de famille d’American Beauty), les dégâts sont bien plus profonds et dramatiques car ancrés en lui. C’est la routine et la réalité sans intérêt d’une vie aseptisée qui trahissent un rêve américain sclérosé. Les personnages sont alors poussés dans leurs retranchements les plus impurs. Ils se perdent dans une réalité imaginaire que seuls la fille de Lester (Jane) et Ricky (le petit ami de Jane, fils des voisins) semblent vouloir contrer. Ils évoluent dans un monde hypocrite, de refoulement malsain et d’une grande violence. Malgré cela, au milieu de sables mouvants dont personne ne semble pouvoir (ou même vouloir) s’extirper, ils utilisent la seule arme qui leur reste pour survivre : la beauté. La contemplation si poétique de Ricky avec sa caméra, qu’il utilise constamment, est une figure d’espoir essentielle d’American Beauty. Il filme aussi pour se rappeler que cette, vie, pourtant si terne, peut prendre une dimension poétique pour celui qui sait comment la regarder. Le désir dans Eyes Wide Shut est aussi une manière d’exorciser la rancœur, comme la beauté est dans American Beauty le seul moyen pour eux d’échapper à l’agonie et la névrose.

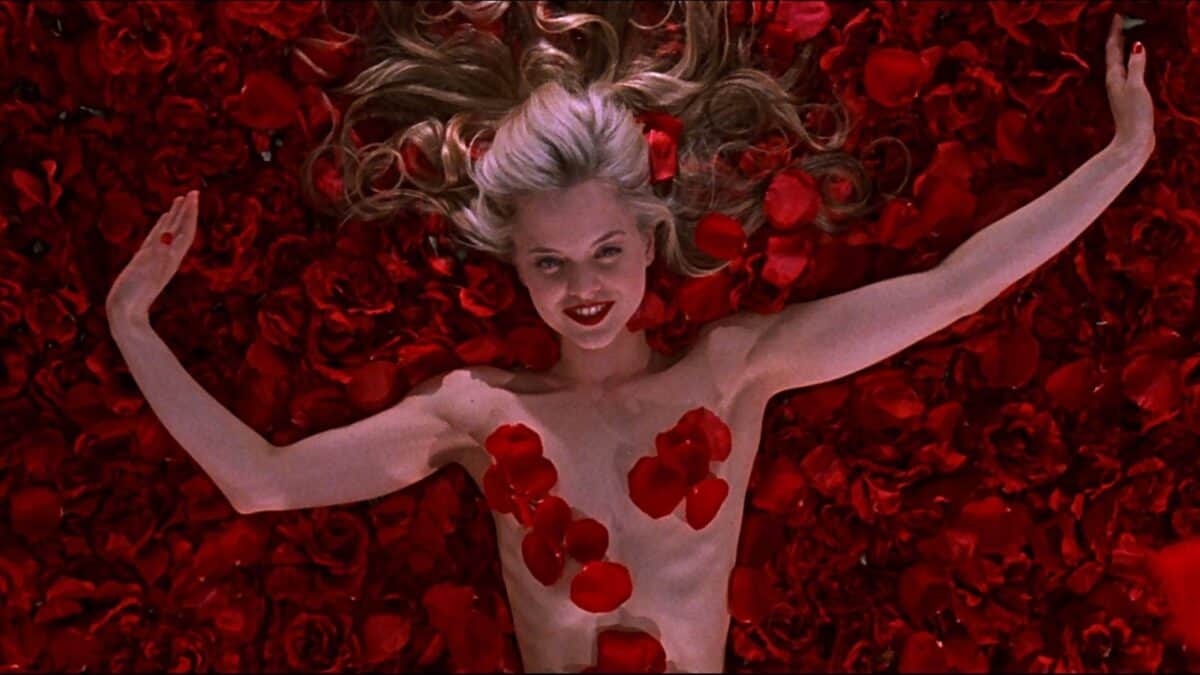

Les fantasmes de Lester sont omniprésents: la rose, sublime mais fragile, est associée au personnage d’Angela, amie de Jane qui obsède son père. Ce motif de la fleur comme symbole du désir se matérialise tout au long du film à travers les visions extatiques du quarantenaire en crise. Celles-ci deviennent un moyen superficiel d’échapper à son univers morbide et vain, comme une couverture si spectaculaire qu’il en oublierait sa réalité banale. Une des scènes emblématiques du film est tirée d’un de ses fantasmes : Angela est allongée, nue sous une pluie de pétales de roses. Ceux-ci remplissent entièrement le cadre et se posent délicatement sur sa peau dont la blancheur contraste avec la couleur rouge sang des fleurs. Ces fantasmes sont l’expression de la perversion de Lester ; mais le père de la famille comme la jeune fille tombent tous les deux dans leurs propres vices : Angela essaie de se convaincre que son apparente confiance en elle, son charisme et sa supposée force de caractère sont justement bien plus que des apparences et qu’elle représente quelque chose de plus profond que le cliché d’une lycéenne populaire, belle et séductrice. Elle cherche sa propre identité à travers les yeux de Lester mais se perd et se brise devant l’épreuve de la réalité. Son jeu de séduction n’est qu’une façade et c’est ce qui la détruit.

Tous cherchent de la profondeur dans leur vie drainée de sens. C’est cette recherche qui entraînera Bill (Eyes Wide Shut) à explorer pleinement les spectres plus ou moins fantomatiques du désir. Chez Kubrick, le rêve est palpable, il est partout et se mêle constamment avec la vérité. Il est déroutant parce que bien plus marquant que la réalité objective des choses. Qu’est ce qui est réel ? Qu’est ce qui est vécu ? Même le spectateur ne pourrait répondre à ces questions. Le fantasme sert de réalité et c’est bien assez pour traduire toute la complexité interne des personnages. Ils évoluent dans un univers mystérieux, secret, et jouissif par son éphémérité. Tout se lie à tout mais jamais rien ne s’explique : les rencontres que fait Bill n’ont jamais l’air d’être dues au hasard, c’est comme s’il vivait dans un immense jeu, une mise en scène entièrement créée pour lui, qui rappellerait presque The Game de Fincher (1997). C’est d’ailleurs le même type de doutes qui planent dans la tête du personnage principal. Le rêve, le jeu, la réalité, tout s’entremêle et les coïncidences douteuses s’enchaînent. Beaucoup d’éléments s’avèrent être faux, des mises en scène faites pour brouiller l’esprit de Bill, comme la scène de “sacrifice” d’une des filles du château. Mais des questions restent sans réponses et comme les meurtres d’American Psycho (Mary Harron, 2000), on ne saura au final jamais ce qui relève de la réalité effective des évènements.

Le château, emblème du secret et de l’interdit, représente un érotisme chic, sadien, en retenue, et pourtant si chaotique dans ce qu’il déclenche chez le personnage principal. Les cérémonies sont d’ampleur divine. Les costumes et les lumières sont les vecteurs parfaitement choisis de cette esthétique du mystère. Les masques sont des symboles forts du film autant que la notion de costume. Le masque peut être physique ou non : que ce soit celui que Bill et Alice revêtent chaque jour pour faire croire à leur amour ou ceux que portent effectivement les invités du Château, qui se transforment en masques invisibles lorsqu’ils sont en société, pour ne pas faire apparaître leur vice. L’apparence des masques renvoie à la commedia dell’arte, très théâtrale et dont la particularité est l’improvisation, comme pour signifier un grand jeu de rôle dans lequel Bill se retrouve sans en comprendre les mécanismes et les enjeux. En outre, Le film se déroule dans peu de décors différents et chacun est très significatif. Les ambiances sont très travaillées et les plans toujours parfaitement millimétrés de Kubrick s’imbriquent complètement pour laisser apparaître cette illusion de réalisme, cette impression très vague et subtile de semi-réalité, de flou presque hypnotique avec des zooms et des fondus si caractéristiques. Les mouvements de caméra et les changements de plans traduisent les ambiances et les états intérieurs des personnages : la forme et le fond du film sont en parfaite adéquation et le caractère troublant de l’œuvre en est d’autant plus percutant.

En dépit des visuels très différents des deux films, l’élément ultime qui les relie est la poésie. Elle est cathartique, elle exorcise, mais surtout elle donne aux personnages et au tragique une dimension supérieure, de grâce, qui caractérise ces œuvres. Grâce dont Allen Ginsberg fait le portrait parfait dans on poème « an asphodel » :

[“O dear sweet rosy

unattainable desire

. . . how sad, no way

to change the mad

cultivated asphodel, the

visible reality . . .

and skin’s appalling

petals – how inspired]

to be so lying in the living

room drunk naked

and dreaming, in the absence

of electricity . . .

over and over eating the low root

of the asphodel,

gray fate . . .

rolling in generation

on the flowery couch

as on a bank in Arden –

my only rose tonite’s the treat

of my own nudity.”

(“An asphodel”, Howl)

Au final, la sensualité, le “désir inatteignable” et l’aspect si physique des deux films, au sens le plus trivial, reliés à cette spiritualité, cette volonté de possession et cet onirisme fantasmatique constant, forment une sensorialité sacrée autour des deux films. Comme d’inspirations psychanalytiques, ils nous montrent que la réalité, qu’elle soit tangible ou psychique, n’a d’importance qu’à partir du moment où elle est vécue comme telle.