De la Dame du Lac à la Madone, les muses littéraires de Julia Margaret Cameron

I longed to arrest all beauty that came before me, and at length the longing has been satisfied.

Julia Margaret Cameron, citée par Virginia Woolf

(J’aspirais à capturer toute beauté qui se présenterait à moi et, à force, cette aspiration a été satisfaite)

Le titre est en référence à un poème de Lord Byron.

Le Jeu de Paume accueille jusqu’au 28 janvier (allez-y donc vite!) Capturer la beauté, une rétrospective sur Julia Margaret Cameron, qui tire son nom de la phrase ci-dessus. Évènement pour le musée que de recevoir cette photographe hors-pair qui est pour la première fois exposée outre-Manche.

Elle se fait photographe sur le tard, en 1863, à l’âge de 48 ans. En douze ans de carrière elle produit des centaines d’images. Capturer la beauté : ni le nom de l’exposition ni cette dernière n’évoquent vraiment le pictorialisme, premier mouvement artistique en photographie auquel Cameron est pourtant rattachée. On date les débuts du pictorialisme vers 1880. La photographe arrive donc bien avant, le mouvement n’est pas né quand son oeuvre s’arrête. Comme les pictorialistes cependant, elle n’hésite pas à jouer avec ses négatifs, les gratter, elle crée des scènes, ses photographies se font tableaux. Mais peu importent les étiquettes.

Je laisserai à l’exposition (dossier et guide de visite sont disponibles sur le site du Jeu de Paume) le soin de raconter la vie et les grandes lignes de l’oeuvre de Cameron, chose qu’elle fait très bien. Profusion d’oeuvres, au point qu’on en est boulimique et que certains risquent d’en sortir un peu écoeurés, l’exposition manque selon moi de précision, elle aurait gagné à ne pas laisser aux seuls cartels le soin de tenter une ébauche d’explication sur les oeuvres, mais elle donne une vision d’ensemble remarquable sur l’oeuvre de Cameron.

Influences littéraires

À défaut donc de biographie ou d’un véritable tour de l’exposition, qui vaut bien mieux être vue que racontée, j’aimerais me pencher ici sur les références littéraires qui parsèment les photographies de l’artiste, en essayant de m’appuyer sur celles présentées par l’exposition. Les modèles de Cameron sont essentiellement féminins, et les personnages de récits à qui elle donne vie le sont donc majoritairement. Les portraits qu’elles leur tirent permettent de dérouler les codes de la photographie de Julia Margaret Cameron, à commencer par son talent pour la mise en scène.

Ses mises en scène sont subtiles, rien ne laisse à deviner que les images sont en fait prises dans le poulailler de verre de son jardin qu’elle a vidé de ses gallinacés pour en faire un studio (elle écrit une ébauche d’autobiographie, Annals of my Glass House, dont le nom est tiré dudit poulailler, surnommé la maison de verre).

Dans l’Angleterre victorienne de Cameron, le temps est aux légendes, on redécouvre l’esthétique médiévale, les artistes se passionnent et reprennent le formidable et si prolifique héritage que l’Histoire leur a laissé. Les influences de la photographie de Cameron sont donc celles de son temps. J’évoquais vaguement le pictorialisme : de nombreux points communs sont a retrouver entre son esthétique et celle du Préraphaélisme. Julia Margaret Cameron représente ainsi de nombreuses scènes et récits que l’on peut retrouver chez les préraphaélites, bien qu’elle soit plus chaste dans ses choix de personnages. Aux Judith et Morgane qui fascinent Rossetti et ses compagnons, elle préfère Marie et Elaine.

Les héroïnes tragiques, issues de la littérature, occupent une place importante de l’oeuvre de Julia Margaret Cameron. Mortes d’amours déçues, le chagrin gagnant, elle ne fait jamais de ces femmes des figures pathétiques et leur rend au contraire leur humanité : elles ne sont plus seulement des personnages légendaires mais des coeurs brisés, comme tant d’autres le furent et le sont encore. Il semble toujours, chez Cameron, que l’on surprenne ses modèles dans leur intimité. Le tragique se fait résilience, ses images sont toujours étrangement paisibles, aussi triste soit ce qui s’y joue – je les dirais même silencieuses.

Légendes arthuriennes, références bibliques, Shakespeare, Byron ou encore Goethe : il y a de quoi séduire la littéraire que je suis, et vous aussi, je l’espère : survolons donc quelques unes des muses de Cameron.

Légendes arthuriennes

En 1874, Alfred Tennyson lui propose d’illustrer ses Idylls of the king (Les Idylles du roi), un recueil de poèmes inspiré par les légendes arthuriennes, souvent considéré comme une des plus grandes oeuvres poétiques anglaises. Il y reprend notamment les différentes histoires d’amour qui ponctuent les légendes arthuriennes. Le Jeu de Paume expose un portrait du poète qui est un grand ami de la photographe, qui le qualifie de figure immortelle. (Et à tout amateur de photographie, je signalerai également l’excitation que l’on a de découvrir que le tirage dudit portrait a été réalisé par Alvin Langdon Coburn!)

Cameron réalise donc une série de photographies pour les Idylls, mais l’édition qui en sera faite ne lui plaira pas (ce qui ne l’empêchera pas de dédicacer l’exemplaire de la reine Victoria), et elle décidera d’éditer elle-même ses photographies, sans le texte, de simples annotations manuscrites ornant les tirages.

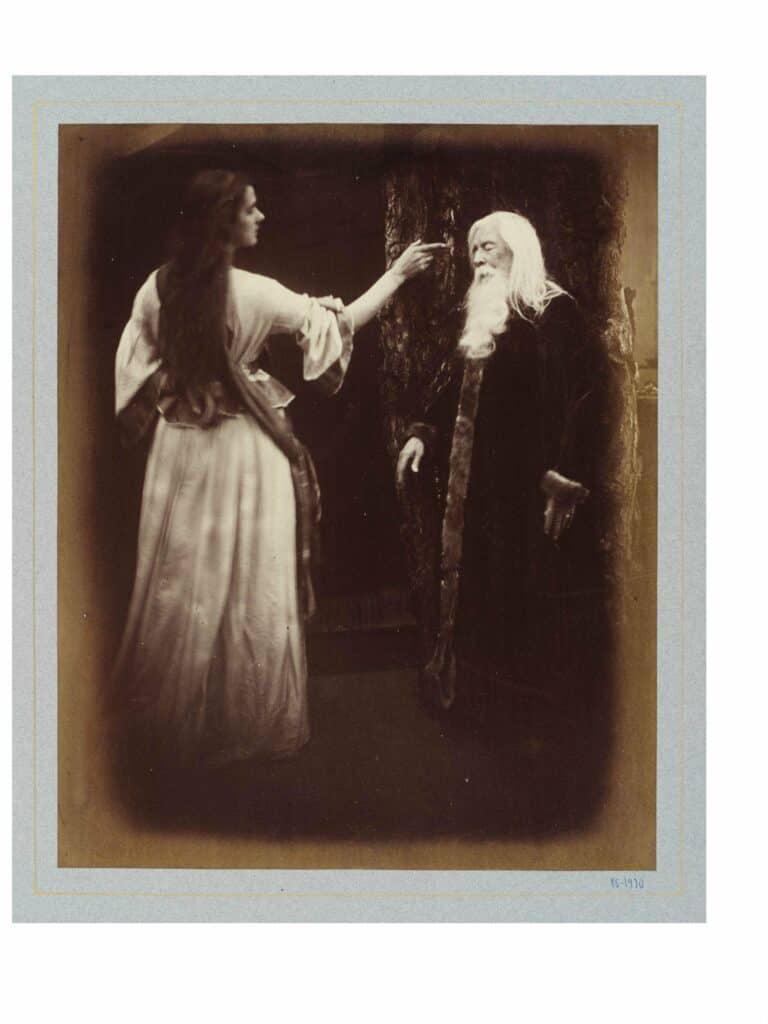

Le Jeu de Paume montre un exemplaire du recueil, ouvert sur Viviane et Merlin (voir ci-dessus), chef d’oeuvre.

Des vingt-cinq photographies de son recueil personnel (elle en aurait prises 245 en tout), voyons Elaine et The parting of Lancelot and Guinevere.

Elaine, la dame de Shalott

Dans la Légende du Roi Arthur, Elaine est celle que l’on surnomme la Dame de Shalott. Amoureuse de Lancelot du Lac, elle meurt de chagrin de cet amour à sens unique. Elle demande à sa mort d’être placée sur un bateau, un lys et une lettre d’adieu dans les mains. L’embarcation la portera sur la Tamise jusqu’à Camelot : Lancelot découvre ainsi la lettre de celle qu’Arthur nomme la vierge au lys.

Cheveux longs et dénoués, signe dans l’art, notamment à cette époque, de l’intimité ou de l’impudeur (on ne se détache les cheveux que dans le secret de sa chambre), Élaine est ici représentée lettre et lys sur les genoux. Elle a souhaité mourir lorsque Lancelot n’a pas voulu d’elle, la voici au moment où elle réalise que son voeu sera très vite exaucé. Ce que capture ainsi Cameron sont les derniers instants, ceux qui précèdent la mort : Élaine sait déjà qu’elle sera, bientôt, dans cette barque à la dérive, elle tient déjà avec elle les objets qui doivent l’y accompagner.

Cameron a de fort qu’elle n’en fait pas une pleureuse et rend, me semble-t-il, un peu de dignité à cette femme qui pourrait pourtant être si pathétique, à mourir de chagrin d’aimer un homme qui ne l’aime pas (et qu’elle n’a vu que brièvement).

Guenièvre

Guenièvre est la femme du roi Arthur, éprise elle aussi de Lancelot avec qui elle entretient une relation adultère. Lorsque cette dernière est découverte, Guenièvre est condamnée au bûcher. Lancelot l’en sauve : cette photographie représente leur séparation, il doit s’en aller et elle est contrainte de se retirer dans un couvent.

Là encore, c’est avec humanité et douceur que Julia Margaret Cameron s’empare de la scène, faisant de cette fatale séparation une résilience, sans cris de douleur ni larmes. Elle représentera également Guenièvre au couvent, cette dernière ayant exactement la même expression de triste résilience.

Même formule, les cheveux détachés signalent l’intimité et les regards sont détournés de l’objectif, mélancoliques : il semble que l’on surprenne une scène intime, qui paraît parfaitement réelle, malgré la cotte de mailles qui n’a rien de victorien. C’est là tout le génie de Cameron.

Héroïnes romantiques et héroïnes shakespeariennes

Du Sturm und Drang allemand on retient surtout Goethe et son Faust. Julia Margaret Cameron va mettre de côté Faust pour s’intéresser plutôt aux conséquences de ses actions. Elle se penchera aussi sur la figure féminine prédominante dans la première partie du Faust, Gretchen (Marguerite dans la version française).

Faust est encouragé à la séduire, menant ainsi Gretchen à sa mort. En effet, il l’abandonne alors qu’elle est enceinte et elle se trouvera condamnée à mort pour avoir noyé l’enfant. Rien dans la photographie de Cameron ne permet d’imaginer l’histoire terrible qui se joue en coulisse.

Gretchen est représentée appuyée à un mur, là encore les cheveux détachés, surprise dans son intimité. Mais, quelle intimité que celle de Gretchen ! Elle tient dans ses bras un bouquet de lys, symboles de pureté. Fervente catholique, elle refusait les avances d’un Faust impie qu’elle rêvait de voir converti. Il réussira à obtenir d’elle ce qu’il voulait, et elle se retrouvera seule et bafouée. Les lys tombent, ses mains sont vides : ce que représente Cameron, ce n’est pas la mère infanticide. Elle représente la vierge bafouée, la virginité volée de Gretchen qui lui vaudra sa vie. Chaste, Gretchen ne l’est plus, mais l’image reste pudique.

Gretchen n’est évidemment qu’un exemple, choisi puisque présent à l’exposition ; J.M. Cameron s’inspire pour d’autres images des écrits de Lord Byron (voir la première image de l’article) ou encore de Shakespeare.

Ses images à références littéraires n’occupe cependant qu’une part de son oeuvre, majoritairement constituée de portraits de famille et de scènes bibliques.

Personnages bibliques

Julia Margaret Cameron, en bonne victorienne, est une fervente catholique. Elle représente de très nombreux personnages bibliques, qui suivent la même formule que ses autres portraits de personnages, et nous placent tout autant face à ces derniers, comme s’ils étaient là.

Madones

Son oeuvre compte d’innombrables portraits de la Vierge Marie, femme pure par excellence. Mary Hillier, sa femme de chambre, est le modèle privilégié de ses Madones (ce qui lui vaudra d’ailleurs d’être surnommée Mary Madone). Vierge à l’enfant, Marie voilée, simples portraits, elle décline le thème de la mère du Christ avec génie. Aussi nombreux soient-ils, les portraits se font écho sans jamais vraiment se ressembler.

Les Madones ont de différents avec les autres portraits qu’elles ont les cheveux couverts. La Vierge n’a jamais les cheveux détachés, quelle que soit l’époque : elle n’est pas une femme comme les autres, elle est l’incarnation de la Vertu. Pourtant, là encore, Cameron réussit à lui rendre une autre humanité, à la rendre accessible, proche.

Reste toujours ce regard mélancolique qui semble indissociable des femmes de Cameron.

L’ange au tombeau

Dernier exemple de ses personnages bibliques, The Angel at the Tomb, L’ange au tombeau.

Pour annoncer la résurrection du Christ, Dieu envoie devant le tombeau vide un ange, soit une figure masculine. Julia Margaret Cameron décide de faire de son ange au tombeau une femme, qui n’a l’air ni d’un ange ni d’annoncer quelque résurrection que ce soit. Humour, peut-être, que ce titre pour une photographie d’une femme en chemise et aux cheveux ébouriffés. Absence de modèle masculin, volonté de mettre en avant Madeleine, première à voir le Christ, titre donné après la prise de vue et sans réel lien? Volonté artistique, choix délibéré, ce qui paraîtrait le plus probable? On ne le sait pas, je pencherais pour l’humour.

On retrouve toujours dans cette image le clair obscur, le léger flou, le cadrage proche, la signature Cameron.

Elle paraît particulièrement émouvante, cette image, alors qu’elle devrait être joyeuse : cet(te) ange est là pour annoncer une résurrection, un miracle. Mais, comme toutes les autres figures, elle reste silencieuse, le regard vague. Même dans les grandes joies, Cameron ne permet aucun cri, et la mélancolie ne sait s’effacer (nous sommes au XIXe siècle, ceci dit). Le regard baissé l’est peut-être vers le tombeau vide, la lumière peut-être divine, et alors J.M. Cameron représenterait-elle à nouveau un de ces instants suspendus, ceux d’avant.

Se trouve également au Jeu de Paume le diptyque des Dix vierges, assez peu intéressant selon moi, mais qui illustre bien la symbolique des cheveux : entre les cinq vierges sages et les cinq vierges folles (noter que l’anglais les nomme foolish, idiotes) – je vous laisse deviner qui porte un voile et qui a les cheveux lâchés…

J.M.Cameron prouve qu’elle connaît les codes de la peinture, et ose les utiliser en photographie à une époque où l’on ne voit encore cette dernière non comme un art mais comme une science.

La signature Cameron

Julia Margaret Cameron illustre, expose, distribue ses photographies dans le monde artistique (Victor Hugo, par exemple, en reçoit à son retour d’exil). Elle ne s’ignore pas artiste.

D’aucun pourrait voir son oeuvre comme celle d’une femme au foyer s’amusant à costumer et photographier son entourage dans son poulailler devenu décor, et il va de soi que la critique de l’époque l’a pensé, mais il n’en est rien. Tout est fait avec brio, Cameron manie son appareil, qu’elle dit avoir fini par considéré comme un être vivant et dont un objectif est exposé au Jeu de Paume, avec un talent indéniable. Elle transforme ses proches, mais sans faire disparaître l’intimité qu’ils partagent et qui se transmet alors entre nous, observateurs, et la figure désormais fictive de la photographie. Son talent est vite reconnu, et presque deux siècles plus tard, ses oeuvres toujours admirées.

Se pencher sur ces quelques oeuvres permet de noter la formule Cameron : un cadre intimiste, centré sur le visage, un regard vague, un très léger flou (elle écrit en 1864 à Sir Herschel : « Qu’est-ce que la mise au point et qui a le droit de dire ce qu’est la mise au point légitime? »), pas de contraste brut, et surtout une étrange impression de se trouver face au réel, même lorsque l’on regarde Viviane et Merlin.

Et regarder, observer, c’est tout ce que l’on fait, tout ce que fait la caméra avec Cameron. Elle parvient à faire oublier qu’il y a des costumes à créer, des décors à monter, des poses à inventer, des négatifs à développer, des centaines et des centaines d’images sur plaques de verre qui s’entassent dans la maison de verre ; beaucoup de désordres, finalement, derrière ces images silencieuses. On croit surprendre une scène, on oublie qu’elle est montée de toutes pièces et que Mary Madone doit quitter son costume pour aller préparer la tenue pour le dîner du soir.

En attendant qu’arrive un jour une exposition thématique sur l’oeuvre de Julia Margaret Cameron, celle du Jeu de Paume, où il faut absolument courir, permet de faire découvrir à la France cette photographe et son oeuvre colossale, presque intimidante tant elle fut prolifique, une oeuvre qui n’oublie certainement pas d’être géniale et dont Virginia Woolf, sa petite-nièce, salue la vitalité indomptable.

Restons sur les mots de Sir Henry Taylor, dramaturge et poète de l’entourage de Julia Margaret Cameron, cité par Virginia Woolf :

« Son génie (qu’elle possède à foison) est abondant et redondant à l’excès, ne sachant faire la distinction entre ce qui est heureux et ce qui est malheureux. Elle vit de superlatifs comme s’ils étaient son pain quotidien. »