L’exposition proposée par le musée d’Orsay sur Aubrey Beardsley (1872 – 1898) est la première monographie en France de cet artiste graveur au style protéiforme et pourtant éminemment personnel. Brûlé par une fièvre créatrice que certains de ses contemporains imputaient à la tuberculose qui le consumait lentement mais inexorablement, il produit en huit années près de mille œuvres graphiques, avant de s’éteindre à l’âge de vingt-cinq ans.

Son succès fulgurant s’inscrit dans une histoire plus large : celle des avant-gardes et des sécessions artistiques de la fin du XIXe siècle. Être moderne impliquait alors d’affirmer son originalité artistique et de revendiquer son autonomie, vis-à-vis des institutions politiques ou culturelles (Académies séculaires) et des logiques esthétiques, qu’elles relèvent du dogme ou de la pression mercantile.

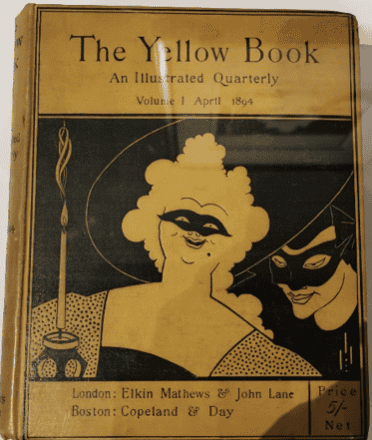

Londres. Elkin Mathews & John Lane, vol. 1, avril 1894

Collection Stephen Calloway

La carrière de Beardsley reflète parfaitement ces préoccupations. L’artiste atteint l’autonomie commerciale indispensable à la liberté de création en développant une politique de promotion basée sur son image soigneusement construite de dandy anticonformiste raillant la rigueur morale victorienne : gravures à contre-courant des stéréotypes esthétiques, refus des codes genrés et sexuels traditionnels (illustrations d’Aristophane et Juvénal, de Mademoiselle de Maupin par Théophile Gauthier), amitié controversée avec Oscar Wilde qui est traîné en justice pour homosexualité en 1895… Cette facette de sa personnalité est subtilement mêlée à une sociabilité bourgeoise qui lui permet d’entretenir des liens avec l’élite artistique cosmopolite, notamment lors de ses séjours à Dieppe.

Beardsley sait également exploiter le renouveau des liens entre artistes et écrivains amorcé par les naturalistes, puis prolongé par les symbolistes. Ce tandem permet un soutien mutuel des deux parties : les créations visuelles illustrent les conceptions littéraires de l’auteur, qui en retour fait la promotion critique des œuvres de l’artiste. Ainsi l’illustrateur et écrivain Joseph Pennell confirme-t-il la notoriété du graveur lorsqu’il publie l’article « A New Illustrator : Aubrey Beardsley » dans The Studio en 1893.

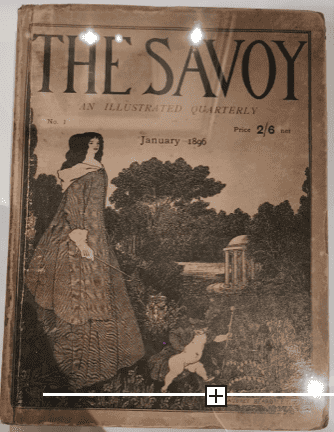

Collection Stephen Calloway

Les commandes pleuvent alors pour illustrer des revues comme The Yellow Book (1894 – 1897) ou The Savoy (1896). Ces publications optimisent leurs coûts de production (papier industriel, gravure mécanique) pour assurer un prix de vente modique garantissant leur large diffusion. Elles bénéficient du développement des techniques d’impression qui permettent d’illustrer les textes avec des reproductions de qualité. Cette précision est d’autant plus nécessaire que les gravures de Beardsley se caractérisent par le raffinement du dessin aux lignes pures et aux détails parfois foisonnants ; ces deux tendances sont parfaitement illustrées par les couvertures des deux revues. Pour optimiser l’effet produit, le graveur avait recours à la technique du cliché au trait sur zinc : le motif tracé sur la plaque en métal ressortait en relief après corrosion par l’acide des zones non-dessinées.

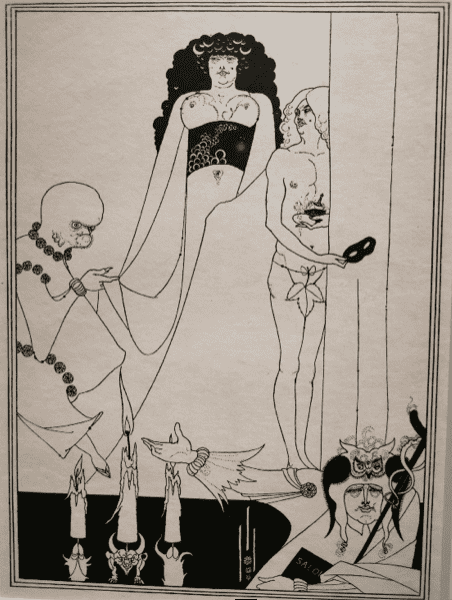

Beardsley a également profondément renouvelé l’illustration des livres. Dès sa première commande pour Le Morte Darthur de Sir Thomas Malory (1892), il exprime l’indépendance des images vis-à-vis du texte en incluant des détails qui ne figurent pas dans le récit, comme le dieu Pan et le phallus sur le bord de la rivière où Arthur fait face à la Bête Glatissante. L’œuvre de Beardsley a donc certes besoin des publications littéraires pour exister, mais cette relation de dépendance n’a pas pour corollaire une soumission de l’artiste à la volonté de l’auteur. L’illustration possède une vie indépendante de sa relation avec le texte. De même, cette autonomie est largement revendiquée lorsque Beardsley représente Oscar Wilde en lune ou en bouffon grotesque dans les images accompagnant sa propre pièce de théâtre, Salomé (1894)…

4. How King Arthur saw the Questing Beast and thereof had Great Marvel (Le Morte Darthur de Thomas Malory, vol. 1), 1893, plume, encre, lavis sur papier, Londres V&A

La diversité des sujets illustrés ainsi que la liberté propre au medium de la gravure, couplés à l’imagination fertile de Beardsley, ont sans doute participé à l’élaboration de son style extrêmement varié et pourtant reconnaissable entre mille, en perpétuelle évolution tout en conservant une identité propre. Il dira lui-même : « J’ai sept styles différents et tous ont eu du succès ». Ses débuts sont marqués par l’empreinte du préraphaélisme d’Edward Burne-Jones qu’il rencontre en 1891 ; le mouvement valorise l’exemple des maîtres italiens d’avant Raphaël, à contre-courant des recommandations académiques. Dans The Litany of Mary Magdalen (1891, Chicago The Art Institute), il marie les références chères à ce mouvement dans une synthèse unique. On retrouve l’évocation de jeunes personnes androgynes, que l’on imagine sans peine rousses bien que la gravure soit monochrome ; leurs boucles souples évoquant des eaux tourbillonnantes sont empruntées aux dessins de Da Vinci. Elles se mêlent aux vêtements raffinés aux plis abondants et complexes évoquant Botticelli. Les ornements organiques souples et stylisés du pupitre parachèvent la création d’une ambiance décorative qui n’est pas sans rappeler le mouvement des Arts and Crafts anglais, avec lequel les préraphaélites de la seconde génération entretenaient une collaboration fructueuse… Néanmoins, les visages tranchent avec l’idéal classique pur et serein pour proposer des traits tordus et marqués, à la croisée des influences entre grotesques de la Renaissance et vieillards des estampes japonaises. Ce rictus expressif n’est jamais loin dans l’art de Beardsley, et est d’autant plus remarqué qu’il détonne avec le raffinement de ses lignes épurées.

L’artiste ne peut échapper à l’influence de l’estampe japonaise ukiyo-e (« images du monde flottant »), dont les partis-pris esthétiques perçus comme « radicaux » par les Occidentaux sont utilisés pour dépoussiérer les poncifs traditionnels. Orsay illustre l’appropriation de cette tendance par Beardsley au travers de Virgilius the Sorcerer (v.1893, Chicago The Art Institute), mais toutes ses œuvres postérieures en gardent la marque, avec une inflexion croissante vers les volutes de l’Art Nouveau (Ali Baba, 1897, Londres V&A). Le sorcier est représenté dans un format vertical qui laisse se déployer sa longue robe aux motifs floraux stylisés rappelant les kimonos japonais. Se fondent dans sa manière absence de perspective linéaire, lignes souples et expressives, formes simplifiées traitées en larges aplats, motifs hautement décoratifs… pour mieux exprimer la magie du personnage, et plus largement le monde étrange et précieux de Beardsley.

Il donne vie à ce dernier grâce à la simplicité des lignes la plus pure, ou bien la débauche décorative propre à exprimer l’esprit du XVIIIe siècle dans ses illustrations du poème The Rape of the Lock par Alexander Pope (1712). Dans The Battle of the Beaux and the Belles (v.1896, Birmingham, University of Fine Arts), il rythme audacieusement la composition en faisant alterner les zones claires et sombres, exaltant par contraste la surcharge ornementale et la vacuité immaculée. La surface de la gravure n’est plus qu’un all over décoratif où chaque élément est distingué par un traitement spécifique des lignes : les cheveux par des boucles imbriquées, la mousseline la plus fine par une succession de points, la broderie la plus complexe par des entrelacs en réserve… La souplesse du trait valorise les formes chantournées du mobilier rocaille, et son abondance exprime un goût du luxe et des richesses ; le tout forme une atmosphère fantasmée, élégante et drolatique, conforme au regard alors porté sur le XVIIIe s.

A la fois divers et unique, Beardsley a ainsi su mettre à profit son talent pour donner forme à un monde personnel, en lien étroit avec la scène littéraire et le contexte de l’Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle. Il est brillamment exposé au musée d’Orsay, et nous espérons que cette chronique vous fera patienter en attendant la réouverture tant attendue des institutions culturelles…

– Aubrey Beardsley (1872-1898), musée d’Orsay (13 octobre 2020 – 10 janvier 2021)