Selon Pascale Argod, enseignante et chercheuse, «les road movies […] interrogent avec pertinence le voyage comme éloge de l’individualisme et de la déprise de soi». Ce genre, non limité au cinéma mais très adapté au septième art par son rapport essentiel au mouvement, privilégie alors la découverte de soi par le déplacement et la confrontation à l’espace. Mais comment envisager pareil voyage lorsque le monde, tel qu’on le connaît n’existe plus ? Lorsque la société a laissé place à un chaos désertique ?

Ce sont les questions auxquels se confrontent Infectés, réalisé en 2009 par David et Alexandre Pastor. Le film retrace l’histoire de quatre jeunes adultes qui tentent de rejoindre un hôtel abandonné pour survivre à une épidémie virale que transforme les humains en bêtes enragées. Infectés reprend, certes des thèmes propres au road movie : la route comme moteur narratif, la recherche identitaire ou encore le rapport à l’espace conquis.

Cependant, du fait de son hybridation avec le film de zombie, il propose une approche différente du genre. Comment celui-ci remet-t-il alors en question la permanence des codes du road movie ? Nous verrons d’abord la prise en compte des canons classiques puis la notion d’hybridité à plusieurs niveaux pour montrer enfin une dénaturation de la métaphysique de la lumière.

Dans un premier temps, la remise en question du road movie passe par une connaissance des codes classiques. La maîtrise d’un certain moule narratif permet ensuite d’innover à partir de celui-ci. David et Alexandre Pastor reprennent alors la structure du road movie avec un voyage vers le Sud Ouest des Etats-Unis à Turtle Beach. Le voyage, à plusieurs niveaux, devient alors le coeur du film : sur le plan géographique comme sur le plan métaphysique, celui-ci va être le vecteur de l’évolution des personnages. La simplicité du concept – aller d’un point A à un point B en rencontrant, certes, des embûches sur le chemin – permet une épure de la structure narrative. Cette mise en place se retrouvait déjà chez John Ford, figure de proue du classicisme hollywoodien, dans La Chevauchée Fantastique, réalisé en 1939.

En effet, le motif du voyage conditionne aussi une vision de la mise en scène en mobilité perpétuelle. Là où le film de Ford développe une réalisation calculée et organisée, qui servira de leçon de cinéma pour un Orson Welles par exemple, les frères Pastor choisissent d’innover en faisant la synthèse de leurs prédécesseurs des décennies plus récentes. Ainsi, ils embrassent les grands espaces désertiques, iconographie mythique des Etats-Unis, avec un format 2.35 qui reprend les codes du western. Ce choix permet de mettre en valeur l’horizon et l’étendu de la route qui s’étend à perte de vue. Le format, habituel pour les road movies, prend en réalité une tournure ironique parce qu’il détourne les codes habituels : le voyage ne peut plus être symbole d’espoir et de retrouvailles identitaires parce que les personnages sont condamnés dès le début. Dès la séquence initiale, un père et sa fille barrent le chemin aux protagonistes. Le cadrage nous empêche de voir la ligne de fuite créée par la route. Le film commence sur ce constat : il n’y pas de réelle issue possible, le voyage est vain, la route, qu’elle soit bloquée ou non, est juste un moyen de gagner du temps, de remplir leur existence.

Infectés donne ainsi de l’importance à la route mais aussi à la voiture, dans une tradition qui se rapproche plus des années soixante-dix. Le véhicule n’est plus un simple moyen de transport mais il devient le seul vestige d’une société décadente, propre au film post-apocalyptique. Il est ainsi symbole de modernité et d’une sûreté illusoire. Pourtant, contrairement à la dodge challenger blanche de Kowalski dans Vanishing Point, réalisé en 1971, la voiture de Brian ne parvient pas à transcender l’espace et reste dans le monde prosaïque. Dès le début du film, celle-ci se vide de son essence à cause de coups de feu tirés dans le réservoir. Cet événement marque déjà un dérèglement par rapport au road movie et montre qu’au XXIème siècle, la mobilité ne va plus de soi.

Outre lutter contre l’épidémie, les protagonistes se battent contre la stagnation : puisqu’il ne reste plus rien à découvrir, le déplacement est-il toujours légitime ? Le groupe remet alors systématiquement en question le bien fondé du voyage. Ils abandonnent d’ailleurs la voiture clinquante de leur départ, marquée par l’inscription « road warrior », qui pourrait être un clin d’oeil à Mad Max, sorti en 1982 où les machines moitié-armes, moitié-véhicules prennent aussi toute leur importance. Brian et les trois autres, contre les protestations de celui-ci, doivent alors rejoindre un père et sa fille malade dans un monospace familial, à l’antipode de la voiture habituelle du road movie, conçue pour la vitesse avant tout. Ils choisissent néanmoins de cloisonner l’espace, à l’aide d’un film plastique fragile dont nous comprenons qu’il sera un ressort narratif par la suite, pour mettre en quarantaine l’enfant malade. Le véhicule devient alors une sorte de microcosme, il représente la situation sociétale du film à plus petite échelle : les personnes saines prennent le dessus et mettent les malades à l’écart.

De même, l’épidémie du film en évoque aussi d’autres bien réelles comme le sida, par exemple, notamment à travers son aspect viral et la paranoïa que la maladie provoque. Une reconnaissance des canons classiques passe aussi par la reprise de personnages archétypaux comme moteur de la dramaturgie. Chaque élément du groupe représente alors une réaction différente par rapport à la maladie et à la décadence du monde qui les entoure.

Danny, le cadet, incarne le cerveau du groupe, c’est lui qui met au point les règles sur lesquelles s’ouvrent le film en voix off, notamment la plus définitive: toute personne infectée doit être tuée. L’affirmation rappelle encore une fois que les personnages sont condamnés. Brian, son frère aîné illustre la violence brute, conséquence d’un monde privé de loi morale : c’est lui qui pousse les autres à tuer pour se défendre ou encore à abandonner le père et sa fille dès que l’occasion se présente. Bobby, compagne de celui-ci, est une sorte de figure maternelle, rappel d’une humanité perdue. Pourtant son altruisme la mènera à sa perte : elle tente de sauver la petite fille, en train de s’étouffer, pendant que les autres sont allés chercher un prétendu remède, et se fait ainsi infecter par inadvertance. Avec l’arrivée de la modernité dans la forme narrative, les personnages héroïques ne sont plus à l’abri, il n’y a plus de tabous. Enfin, Kate représente « l’outsider », elle n’a aucun lien de famille avec le reste du groupe et se retrouve dans celui-ci par hasard. Elle survit à la fin du film, sans doute parce qu’elle n’a plus rien à perdre et qu’elle pense à ses propres intérêts.

Infectés ne fait pourtant pas l’éloge de l’individualisme et propose avant tout une réflexion sur les situations de crise. Le dialogue sert alors à l’efficacité de la caractérisation, en particulier dans la séquence d’ouverture qui en quelques répliques suffit à introduire les quatre passagers de la voiture ainsi que les liens qui existent entre eux. Danny lance ainsi une réplique moqueuse à son frère, qui lui demande la carte : « Ah bon tu sais lire ? » accompagné par la surenchère de Bobby, adressée à Kate, comme une forme d’explication « Ce n’est pas lui qui a hérité du cerveau dans la famille ». Le film ne perd pas le temps d’expliquer en détails l’historique des personnages et les temps morts sont souvent interrompus par un retour brutal à la narration. Ce n’est qu’à la fin que l’action laisse place au discours qui remet en question la finalité de l’histoire qui vient de se dérouler.

Ensemble, les quatre personnages forment une sorte de complémentarité que l’on pense être viable pendant la première partie du film, mais qui se délite au fur et à mesure de leur progression à travers les États-Unis. Outre leur aspect archétypale, Danny, Bobby, Brian et Kate ont aussi une dimension plus humaine parce que lorsqu’ils sont confrontés directement à la maladie : lorsque deux membres du groupes tombent malades, l’intelligence, la force brute ou le cynisme ne peuvent plus les aider. Ils sont tous perdus et impuissants devant l’inévitabilité de la mort. Ainsi, au lieu de leur donner les réponses attendues dans un road movie, la route les aura fait se perdre encore plus et questionner la raison de leur voyage.

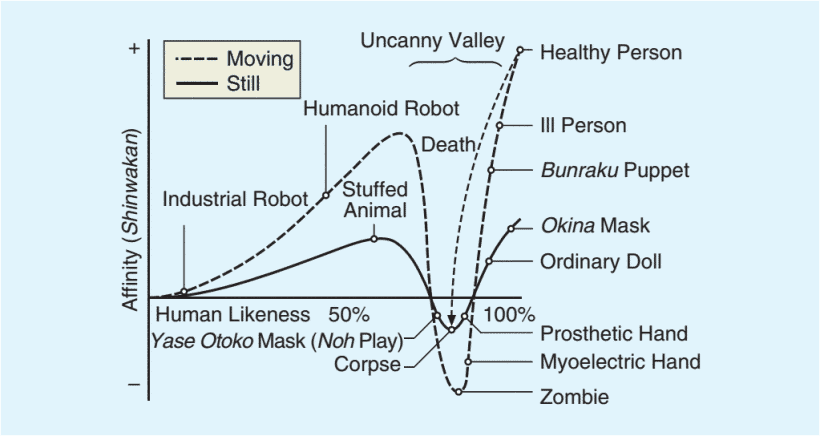

Deuxièmement, le film remet en question les codes du road movie en explorant une hybridation à plusieurs niveaux. De manière évidente, Infectés mélange ce genre avec celui du film de zombie. Les deux sont, en réalité, complémentaires : la dimension post-apocalyptique favorise la fuite et donc le voyage. La figure du zombie est d’ailleurs déjà en elle-même une forme hybride : ni réellement humaine ni franchement monstrueuse. Ces êtres ni morts ni vivants suscitent la peur par l’ambiguïté de leur classification. Masahiro Mori, professeur en robotique japonais, explore cette sensation de malaise que l’on éprouve face à une créature qui ressemble beaucoup à un être humain sans pour autant en être un. Plus la ressemblance est frappante, plus nous avons de l’empathie pour l’imitation jusqu’à que nous atteignons un point de rupture. C’est celui-ci que Mori nomme « la vallée de l’étrange ». La figure du zombie se place dans cet interstice : nous ne pouvons pas l’identifier comme un être humain et pourtant nous reconnaissons les traits de son visage. Le mouvement participe d’ailleurs à cette impression parce que celui-ci participe à la dénaturation du corps.

Dans Infectés, loin du modèle proposé dans 28 jours plus tard, qui avait introduit les premiers morts-vivants rapides, les zombies se déplacent peu. Ils sont d’ailleurs très peu présents dans leur forme finale. La peur vient, en réalité, plus de la menace de contagion que de la créature en elle-même. Le film développe alors une réflexion sur la paranoïa. Si tout le monde peut être contaminé, alors chacun devient un suspect. Reprenant les codes du cinéma paranoïaque des années soixante-dix, le film propose aussi un langage basé sur la remise en question de l’image, ou du moins une attention particulière portée à celle-ci. Quand Bobby se fait infecter, chaque interaction va être soulignée par la mise en scène : son pull taché de sang est abandonné sur le bord de la route à l’insu des autres, et la caméra reste au niveau du vêtement, comme pour en signaler sa présence en tant que témoin de la maladie.

Cette épidémie pourrait d’ailleurs incarner plusieurs symboles. La figure du zombie ou du mutant traduit, pour chaque décennie, les angoisses d’une société. On pense à La colline a des yeux de Wes Craven, réalisé en 1977, avec un discours latent sur les dérives du nucléaire. Les films de mort-vivants abordent de manière frontale l’évolution de l’humanité, ils sont alors l’occasion d’extérioriser la peur d’une décadence éventuelle de la société. Dans Infectés, cette angoisse passe d’abord par la conscience d’une surpopulation. En effet, le premier malade montré à l’écran est un enfant. Tout au long du film, une des raisons de cette fin du monde est évoquée en filigrane: le débordement de la population. Il y a trop de personnes pour trop peu de ressources. Cette maladie incurable est-elle alors une sorte de châtiment divin, au même titre que la peste, qui envahit le rues de Thèbes dans Oedipe-Roi de Sophocle ? Même la piste biblique est exploitée – Brian écoute régulièrement les gospels à la radio -, mais elle est rapidement écartée. D’ailleurs l’origine de la maladie importe peu, c’est ce qu’elle fait aux êtres humains qui prend son importance, aux « infectés » mais surtout à ceux qui restent, ceux qui reviennent sur les traces d’une civilisation anéantie.

Le titre original, Carriers, pourrait alors être synonyme de « porteurs de maladie » mais aussi porteurs de destruction et de mensonge. Ce dernier est d’ailleurs très fortement condamné dans la culture américaine : mentir, ce n’est seulement trahir la confiance de l’autre mais aussi aller contre la loi. Cela montre à nouveau la décadence de cette société post-apocalyptique où les règles ne sont plus respectées. Ici ce sont les êtres humains qui semblent se détruire plus que les zombies. Une des villes fantômes qui leur sert d’étape montre ainsi le cadavre d’un zombie qui fut autrefois une personne asiatique avec l’inscription « c’est la faute des chinois ». Cette scène vient renforcer à nouveau la décadence de la société dont les individus se pointent du doigt les uns les autres, sans chercher de réelles solutions.

De même, le motif de l’enfance est décliné tout au long du film pour montrer que l’humanité est condamnée. Alors qu’ils pensaient trouver un remède, le groupe rencontre un docteur qui a abandonné les recherches et qui s’apprêtent à euthanasier les enfants survivants. Infectés va alors plus loin que ses prédécesseurs en montrant des sacrifices généralement tabous d’un univers où il n’y a plus d’espoir. La comptine Bisty Spider, traditionnelle aux États-Unis, chantée par la petite fille que le groupe abandonne avec son père, sur la route, renforce encore plus l’ironie glaçante de la situation. Les paroles parlent d’espoir, de tentatives réussies- « out came the sun and dried up all the rain/and the itsy bitsy spider climbed up the sprout again »- alors même que nous savons qu’ils vont tous les deux mourir.

Ainsi, Infectés se nourrit de la permanence de certains codes du film de zombie pour mieux parler de problèmes de sociétés contemporains. Il reprend la structure du road movie avec un événement à chaque étape. Mais ceux-ci sont poussés jusqu’au bout de leur logique et les frères Pastor n’hésitent pas à mettre en scène des situations jusqu’alors tabous dans la cinématographie américaine. Tout comme le zombie est difficile à classer, le film l’est tout autant et c’est sans doute de là que vient la peur : la rupture de ton.

Infectés mélange les genres en déclinant toutes les possibilités du road movie. Du teen movie au film apocalyptique, en passant par le drame familial, les frères Pastor maîtrisent les codes de chaque genre pour arriver à une hybridité unique. La notion d’évolution devient ainsi partie intégrante du film. La séquence d’ouverture illustre bien ce thème : outre introduire les souvenirs d’enfance des deux frères, temps révolu qui leurs paraît si lointain à présent, la scène permet aussi d’évoquer l’évolution du cinéma. Le format 4:3, accompagné du grain et des images saccadées de la pellicule 70mm, montre une prise de conscience des origines du septième art. Ce travail sur la matière filmique permet d’inscrire Infectés dans la lignée de l’histoire cinématographique. La réflexion autour de l’évolution se rapproche d’ailleurs d’une vision darwinienne : seuls les plus résistants, c’est-à-dire ceux qui s’adaptent le mieux, peuvent survivre. Selon Philippe Testard-Vaillant, qui explique ainsi les concepts de Darwin : « le phénomène de sélection naturelle […] fait qu’au sein d’une même espèce les individus les plus adaptés à leur milieu se reproduisent davantage

que les autres ». Ceux-ci sont donc amenés à renouveler la population plus que d’autres espèces.

Le film met en scène la fragilité de certains personnages, qui eux ne pourront pas suivre cette évolution : la petite fille peinant à se diriger vers les toilettes par exemple. Le choix du cadrage -légère plongée sur ses pieds, qui marchent sur une place de parking handicapé – souligne la faiblesse des personnes atteintes de la maladie. Mais qui dit évolution dit aussi adapter son éthique, qui devient alors discutable. C’est, sans doute, le personnage de Brian qui incarne le mieux cette ambiguïté : son basculement morale se présente comme une gradation. D’abord il abandonne le père et sa fille, puis il tue les deux femmes sur son chemin, afin de récupérer de l’essence, pour enfin aboutir à la tentative d’un meurtre tabou, celui de son frère. C’est celui-là même qui l’achèvera, avant que Brian ait eu le temps de se transformer en zombie.

Infectés questionne alors la nature humaine, mais aussi l’essence du cinéma. Le septième art tout comme l’être humain, n’est-il pas, lui aussi, amené à évoluer pour survivre ? Les frères Pastor apportent leur réponse à travers l’hybridation des genres du film. Tout comme pour la théorie de Darwin et « la descendance avec modification, le fait que les espèces ont une histoire et sont apparentées », Infectés se nourrit des formes cinématographiques qui le précèdent. Une des premières scènes du film nous fait croire au début d’un teen movie, ou même d’un film de vacances. L’ambiance, le soleil éclatant et le plan poitrine, qui induit une proximité intime avec les personnages, renforce cette impression. De même, la conversation légère qui, on l’a vu, participe à la caractérisation efficace du groupe, nous induit aussi en erreur. Pourtant dès le début, des indices se disséminent dans le dialogue : Brian propose aux autres un jeu de devinettes. Kate pose alors la première question, lourde d’implications dans le contexte que nous ignorons encore : « mort ou vivant ? ». Les faux-semblants sont vite dissipés quand ils sont confrontés à leur premier obstacle, le père et sa fille, qui leur barrent la route.

Ainsi le film remet en question la permanence du road movie, et des codes cinématographiques en général, en montrant que ceux-ci sont amenés à se croiser et à se diversifier pour raconter des histoires plus riches et nuancées.

Troisièmement, le film ne se contente pas de mélanger les genres cinématographiques, il modifie aussi la signification des codes de ceux-ci. La lumière en est un des exemples les plus frappants, à différents niveaux d’interprétations, du plus concret au plus philosophique. De manière concrète, celle-ci renvoie d’abord à une période temporelle : ici l’été et la journée. En effet, le film se passe en majorité de jour, avec un éclairage éclatant qui nous fait croire à un après-midi ensoleillé sans fin. Mais à la place d’une lumière dorée, synonyme de liberté et de joie, celle-ci devient un soleil de plomb qui empêche les personnages de réfléchir, ralentissant leurs actions. La lumière, au lieu d’être un vecteur métaphysique, révélatrice d’un univers au delà de la nature des choses devient au contraire un facteur aveuglant. Elle perd sa dimension divine au profit de l’incarnation d’une crise existentielle : le temps semble s’être arrêté. S’il n’y a plus de progression possible, quel sens peut-on donner à notre vie ?

Loin des couchers de soleils poétiques de Terrence Malick dans les Moissons du ciel, réalisé en 1979, les frères Pastor introduisent une lumière vibrante, qui contraste avec la noirceur des propos et des situations. L’éclairage doux, propice à mettre en valeur les visages et la réflexion des personnages, est abandonné au profit d’une image quasi surexposée pour montrer que la lumière imprègne même la matière cinématographique. Par ailleurs, dans les Moissons du ciel, l’illumination des champs de blé sert aussi à définir un rapport intime avec la nature. Ici, en revanche, les personnages sont déconnectés d’une nature ravagée par les hommes, où il ne reste que des vestiges de la société. Ce rapport à l’espace, déjà représentatif d’une Amérique en crise dans les années soixante-dix, montre qu’il n’y a plus rien à découvrir sauf les ravages de la première conquête. Ce constat est encore plus d’actualité au XXIè siècle, dans un monde où la destruction de l’environnement a pris une nouvelle ampleur dans le débat sociétal. De même, le film explore aussi le rapport à la propriété, thématique américaine par excellence.

Cette revendication forte avec ce qui leur appartient va aussi conditionner leur vision de l’espace. A plusieurs, ils s’accaparent un lieu qui n’est pas le leur. Le golf abandonné, par exemple, devient le terrain de jeu de Brian, qui encourage les autres à participer. Ils seront ensuite rappelés à la réalité par le groupe de réfugiés qui a conquis ce territoire avant eux. Ainsi, c’est sans doute leur manque d’attaches et de propriété qui marquent le plus la décadence de la société dans laquelle ils évoluent. Même la voiture qu’ils conduisent est une voiture volée. Loin d’être une sorte de libération des propriétés physiques, comme l’aurait peut-être mis en scène la contre-culture dans les années soixante-dix, la perte de toute possession renforce la crise existentielle des personnages, qui n’ont plus aucun repère.

La lumière, quand elle n’est pas naturelle, se fait quand même menaçante. Elle représente un danger inconnu que l’on a du mal à identifier. Dans la scène du golf abandonné, par exemple, les lampes-torches, dans une sorte de synecdoque visuelle, incarnent les reclus qui se sont réfugiés dans cet endroit. Braqués sur les protagonistes, ces points lumineux nous empêchent de distinguer clairement la menace. Ceux ci seront aussi révélateurs de la vérité : ils montreront les marques de la maladie sur la peau de Bobby. Mais la lumière n’est jamais un synonyme de vérité transcendantale sur l’existence ; ici c’est une vérité prosaïque, concrète qui créera le conflit au sein du groupe. De même, les phares de la voiture, dirigés sur Brian deviendront aussi le symbole d’une accusation, une manière de le pointer du doigt parce qu’il a le virus. La lumière ressemble alors à celle de la police sur un fugitif, comme si Brian essayait d’échapper aux deux autres, qui, il le sait, doivent le tuer. Mais c’est surtout au Destin que le personnage du grand frère essaye de se soustraire. La lumière devient alors aussi un rappel de l’inévitabilité de leur avenir commun : ils sont tous amenés à mourir.

Les canons du road movie paraissent alors inopérants dans un film où la stagnation semble avoir pris le dessus et où la lumière n’est plus synonyme de dépassement de soi mais plutôt de questionnement incessant.

Le film remet en question la permanence du road movie pour mieux parler de la perte d’une certaine spiritualité. D’abord par la quête même du film, il redéfinit un rapport avec la wilderness. Brian, son frère et les deux jeunes femmes veulent en effet rejoindre un hôtel abandonné sur la côte, isolé du reste du monde, qui leur permettrait de survivre à l’épidémie. Pierre-Yves Pétillon, professeur d’histoire, propose la définition suivante pour ce terme : « le wilderness auquel le pionnier solitaire sur la frontière se trouve confronté est à la fois le monde de la forêt et de la sauvagerie, où il court le risque de s’ensauvager pour devenir Indien, et le « désert » du lexique puritain, vers lequel on s’enfuit pour échapper à la captivité du Vieux Monde.» Ainsi, dans l’imaginaire collectif américain, cet espace renvoie à une nature restée vierge et sauvage qui appelle à la conquête.

Dans Infectés, la wilderness n’a plus lieu d’être puisque l’espace a déjà été investi. Ici il s’agit de la retrouver sous une nouvelle forme : l’espoir d’un endroit vidé de toute civilisation. La fuite est toujours d’actualité, mais la peur de l’indien a été remplacé par celle du zombie, figure beaucoup plus ambivalente. De plus, ils tentent d’échapper, non plus au Vieux Monde, qui a depuis longtemps été remplacé par une civilisation technologique et avancée, mais de fuir justement ce nouveau monde décadent. L’hôtel dans lequel Brian et Danny passaient leurs étés lorsqu’ils étaient enfants devient alors une sorte de Shangri-la, un endroit autre qui sert ici de refuge.

Si ce concept est souvent associé à un basculement vers le fantastique – on pense par exemple à l’île du film King Kong, réalisé en 1933 – Infectés l’associe plus à l’enfance et aux souvenirs. Le lieu devient un Shangri-la par son rapport à l’espace, censé être éloigné de toute population et par son rapport au temps, seul endroit ayant conservé la mémoire de l’enfance des protagonistes. L’hôtel devient alors la promesse d’une sécurité illusoire. Seuls Danny, le cadet et Kate, l’outsider, parviendront au bout du voyage. Mais le film se refuse à la transcendance et s’achève avec le questionnement suivant, un peu comme Ben dans The Graduate : maintenant que nous avons atteint notre but, que devons-nous faire ? Quel était le sens de ce voyage ? La fin souligne l’absurdité de l’existence : ils ne sont plus que deux inconnus sur une plage. Leur survie a aussi peu de sens que leurs morts. Eux aussi sont devenus des zombies en un sens : par les choix qu’ils ont dû faire pour arriver à leur but, ils sont devenus des êtres sans éthiques, détachés de tout, même de leurs familles.

La structure cyclique du film, qui commence et s’achève avec les souvenirs des deux jeunes hommes, renforce cette impression de vanité de la vie : à quoi bon vivre, s’il n’y a pas de progression possible ? Même la nature semble se moquer du destin des deux survivants. Comme Danny le souligne, à travers la voix off finale, « it’s a beautiful day, it shouldn’t be a beautiful day ». La lumière marque à nouveau le dérèglement du monde, en décalage avec le désespoir des personnages, envahis par un doute existentiel. C’est aussi la nostalgie qui ressort de cette fin, qui laisse place aux souvenirs, renforcée par le morceau Ugly Faces de Nina Nastasia, dont la voix lancinante vient clore le film. La nostalgie est aussi celle des images cinématographiques d’un autre

temps, indiquée par le passage des images en pellicule, où quand la transcendance était possible.

En conclusion, Infectés remet en question les codes du road movie en prenant d’abord en compte les canons classiques, à travers la structure du film et le travail sur les archétypes. Les frères Pastor exploitent le motif de l’hybridité à travers la figure du zombie et le mélange des genres, montrant que questionner la permanence du cinéma, c’est aussi accepter sa mutation. Enfin, les réalisateurs s’attaquent à notre vision d’une lumière métaphysique et révélatrice, souvent récurrente dans le road movie, vecteur du soleil couchant transcendantal, pour en changer la nature. Au lieu d’aider les protagonistes, elle les aveugle. De même, la fin souligne la perte d’une spiritualité qui n’a plus aucun sens dans un monde où la civilisation s’est effondrée. Ce rapport à la lumière et la transcendance pourrait être rapproché du Cinema Novo brésilien, qui n’hésitait pas à surexposer la pellicule pour montrer le soleil écrasant du sertão, étendue désertique du Nordeste. On pense notamment à Vidas Secas, réalisé en 1964 par Nelson Pereira Dos Santos, où une famille de paysans endure la sécheresse et les violences d’une société inégalitaire. Dans Infectés, comme dans Vidas Secas, les personnages se perdent sur la route et ne parviennent pas à accéder à une transcendance par la lumière. Le long-métrage n’est alors plus un road movie mais un film sur l’errance, où la route ne peut plus apporter les réponses attendues.

SOURCES

Sitographie

ARGOD Pascale, « Du road movie au « voyage sauvage » : la quête d’aventure sur la route et le mythe du voyageur héroïque » mis en ligne le 20 décembre 2018 https://journals.openedition.org/viatourism/3177

TESTARD-VAILLANT Philippe «Charles Darwin: de l’origine d’une théorie », mis en ligne le 6 août 2015, https://lejournal.cnrs.fr/articles/charles-darwin-de-lorigine-dune-theorie

MORI Masahiro, « the uncanny valley from the field », Robotics and Animation magasine (traduction publiée en Juin 2012) https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6213238

MATTON Sylvain « FLUDD ROBERT – (1574-1637) », Encyclopædia Universalis [en ligne] https://www-universalis–edu-com.fennec.u-pem.fr/encyclopedie/robert-fludd/

ALQUIÉ Ferdinand , « MÉTAPHYSIQUE », Encyclopædia Universalis [en ligne] https://www.universalis.fr/encyclopedie/metaphysique/

Rachel ERTEL, Bernard POLI, Jean-Pierre MARTIN, Pierre-Yves PÉTILLON,

Jacques ROUBAUD, Claudine RAYNAUD, Marc CHÉNETIER, Yves-Charles GRANDJEAT,

« ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (Arts et culture) – La littérature », Encyclopædia Universalis [en

ligne], https://www-universalis–edu-com.fennec.u-pem.fr/encyclopedie/etats-unis-d-amerique-arts-etculture-

la-litterature/

https://www.universalis.fr/dictionnaire/road-movie/

Bibliographie

THOMAS Erika, «Le cinéma brésilien du Cinema Novo à la Retomada 1955-1999» éd. L’Harmattan, 2011, 174p

LEDERMAN David, «driving Visions: Exploring the Road Movie », éd University of Texas Press,

2002, 231p .https://books.google.fr/bookshl=fr&lr=&id=mjvsDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP8&dq=road+movie&ots=z468MJuWhI&sig=mJo7eXUq_gJqRcgejc1A-L82c24#v=onepage&q=road%20movie&f=false

Filmographie

PASTOR Alexandre et David, Infectés, 1h26, 2009

FORD John, La chevauchée fantastique, 1h36, 1939

CRAVEN Wes, La colline a des yeux, 1h30, 1966

MALICK Terrence, Les moissons du ciel, 1h34, 1978

SARAFIAN Richard, Vanishing Point, 1h39, 1971

MILLER George, Mad Max, 1h28, 1979

PEREIRA DOS SANTOS Nelson, Vidas Secas, 1h43, 1963

Iconographie

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-141844/dvd-blu-ray/?cproduct=66423

https://www.horreur.net/film/infectes-10395, https://www.critique-film.fr/infectes/

Dossier réalisé dans le cadre du cours de L2 CAV (2019) l’Histoire du cinéma américain (1970 – 2010), dirigé par Fabien Delmas