Exposé.es : mettre la lumière sur les artistes de la pandémie du sida

Mettre en commun l’énergie de jeunes artistes vivant leur séropositivité de manière différente pour permettre à chacun de devenir un usager récréatif de l’art. Permettre que cette force donne naissance à des œuvres de toute nature pouvant faciliter la vie de certains qui n’ont pas le sentiment d’avoir la parole.

Voici le projet souhaité par les artistes et militants Lionel Soukaz et Stéphane Gérard, aspirant à donner un espace de parole et d’expression artistique aux malades du sida. C’est peut-être selon cet espoir de visibilité que s’est construite l’exposition « Exposé.es » au Palais de Tokyo. L’objectif est de laisser un espace d’expression artistique aux artistes atteint.es du Sida, dans le monde entier, d’hier comme d’aujourd’hui.

Le commissariat d’exposition est assuré par François Piron, sous les conseils scientifiques de l’autrice Élisabeth Lebovici. C’est à partir de son ouvrage intitulé Ce que le sida m’a fait : art et activisme à la fin du XXème siècle, riche témoignage de l’épidémie, que l’exposition naît. L’idée sous-jacente est la suivante : faire perdurer une mémoire épidémique. C’est un hommage à une génération qui a vécu avec la maladie, qu’il s’agisse dans le cadre de l’exposition principalement de la communauté LGBT, mais aussi des toxicomanes, des travailleur.ses du sexe etc. L’enjeu de l’exposition est de donner la parole à des artistes concerné.es qui, à travers la création, font survivre un discours et ainsi la mémoire.

Cet art qui est vital est aussi fédérateur. C’est un moyen de « faire communauté » autour d’une lutte, donnant parfois un espoir intersectionnel. Réciproquement, cette mise en valeur du collectif permet la mise en lumière du sujet. À chacun sa manière de vivre l’épidémie, et à travers des récits individuels, de participer à l’Histoire de l’épidémie. « Ce que le sida m’a fait » c’est la première personne de l’artiste. C’est l’individu qui parle de sa souffrance et qui laisse un témoignage mémoriel. C’est aussi le « je » de « je suis malade » et qui de facto se retrouve à la marge de la voie (voix) artistique dominante. La première personne de l’artiste incarne paradoxalement une pluralité de voix et de parcours, propice à l’identification.

D’un autre côté, la beauté de la représentation artistique permet non pas de relativiser la violence mais d’être son pendant et de révéler les corps, les discours et les identités. C’est peut-être aussi un pied-de-nez à la parole médiatique de toutes les époques, empreinte de préjugés sur les porteurs du virus.

C’est l’ambition de l’exposition, telle qu’elle est décrite dans le cartel de présentation à l’entrée. Le sida devient une « grille de lecture » et une longue-vue contextuelle nous aidant à comprendre les artistes. Il ne s’agit pas simplement d’une exposition sur le sida, mais à partir du sida. Que les artistes soient contaminé.es ou non, force est de constater que la présence du sida conditionne des parcours de vie et suscite une réaction. Il s’agit là d’admettre l’existence de la représentation artistique comme indissociable d’une représentation politique. Si d’autres expositions passées comme « AIDS Timeline » en 1989 ont traité la question du sida à travers l’idée de la temporalité, « Exposé.es » est peut-être l’une des plus conséquentes qui n’aient jamais vu le jour en France. Le but est de garantir une pluralité de voix, données aux personnes concernées et interrogées dans leur rapport au virus.

Au sein de l’exposition plusieurs thématiques sont évoquées : les questions épidémiques, politiques, sociales, esthétiques, mais aussi la santé et les pratiques sexuelles. La disposition de l’exposition ne suit pas un ordre chronologique et se rapproche d’une disposition thématique. Toutefois, la temporalité occupe une place importante dans les œuvres, étant donné que le temps est une notion prégnante dans le quotidien des malades. À travers le choix des œuvres, l’exposition se veut internationale et convoque une multiplicité d’artistes en provenance des continents européen, américain et africain.

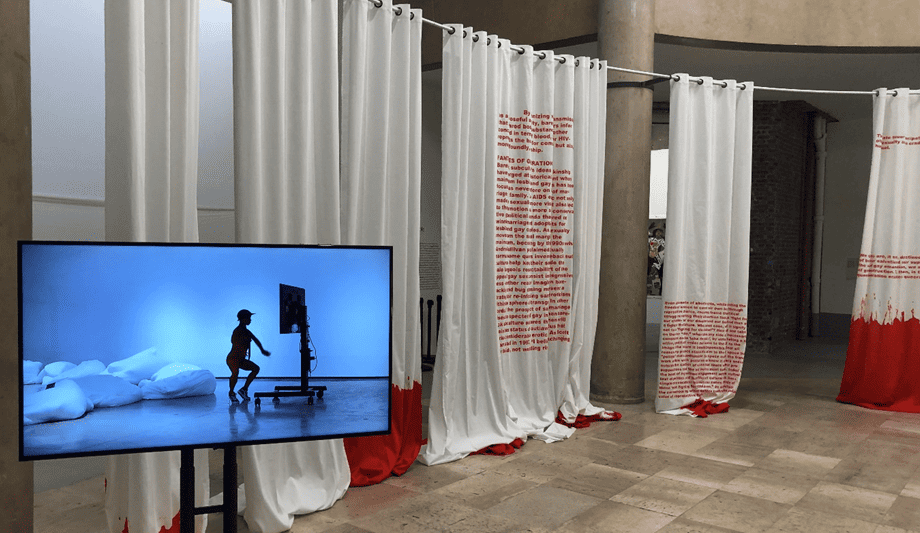

L’exposition est constituée selon un réseau « en étoile » qui trace un itinéraire à travers huit espaces, abordant chacun un sujet différent. Elle débute dans le « corps » de l’étoile avec « Textuellement transmissible » installation circulaire de Lily Reynaud-Dewar disposée à la manière d’un autel. Cet espace est presque exclusivement dédié à l’écriture, à la question des mots, du langage et de la communication. C’est peut-être pour mettre l’accent sur la volonté de récupérer le discours sur le sida qu’une œuvre aussi littérale et textuelle ouvre le bal. La couleur rouge dont l’artiste s’imbibe pour danser devant les tentures, la même qui fait « gicler » les textes sur les drapés, est un rappel à la fois de la violence des « années sida » mais aussi très littéralement de la perception du sang. Parfois très crus, les textes explorent les thèmes de la famille nucléaire, des pratiques sexuelles homosexuelles, du couple, de la mémoire et de la biopolitique.

Dans une salle adjacente, des tranches de vie du réalisateur Lionel Soukaz sont projetées, rappelant le format du journal intime en représentant la difficulté de vivre quotidiennement avec le sida. On découvre les mécanismes de survie employés, mais aussi l’ivresse de créer, pour laisser une marque pérenne à une époque où les malades ne sont pas écoutés.

je crée donc je ne mourrai pas

Hervé, amant de Lionel Soukaz.

Créer c’est également permettre d’informer puis d’éduquer, de tendre vers la déconstruction de l’essentialisation des homosexuels au sida. Les stéréotypes sont dénoncés comme mortels car symptômes d’une invisibilisation, impliquant honte et silence. Faire de l’art c’est faire vivre en empêchant l’ignorance.

« Le temps passé à… » salle au titre énigmatique évoque le sida dans son aspect médical, ce sont les œuvres de Pascal Lièvre et les Body Maps du Bambanani Women’s Group. Cette salle dédiée au portrait et à l’autoportrait présente des récits de vie de malades, en partie sud-africains. Chaque tableau, réalisé par Jane Solomon présente un vécu. Les questions des violences sexuelles, du sida et de la maternité sont étudiées. Il y a aussi l’idée sous-jacente de la cicatrice, de vivre après une maladie. Chaque cartel débute par le récit de blessures anciennes subies par les individus, pour être ensuite mises en parallèles avec celles engendrées par le VIH. Le spectateur est amené à s’interroger sur cette chronologie des récits. Le but est peut-être d’inscrire le sida dans le parcours de vie des gens. Sans dédramatiser, il s’agit de défaire l’idée du sida comme une chose diabolique et sale, également en montrant qu’il est aujourd’hui possible de vivre avec le virus.

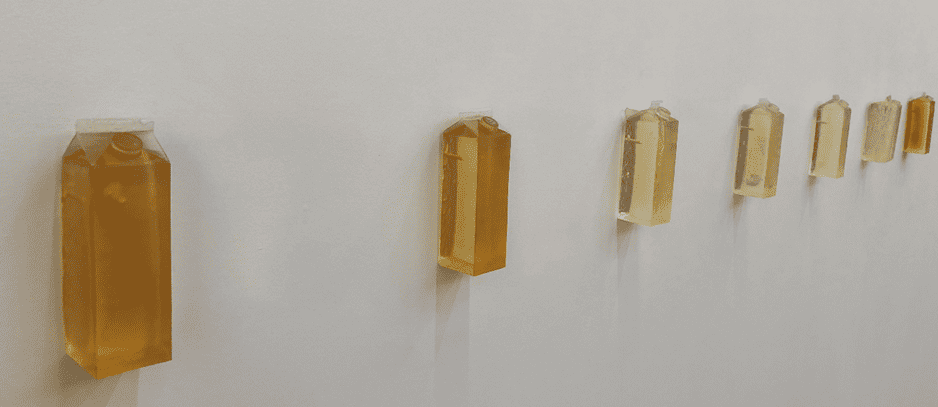

Ce sont ensuite des artistes comme Jesse Darling et Zoé Léonard qui poursuivent l’itinéraire en abordant la question des institutions, ici critiquées pour leur aspect normatif. Cet espace tend à montrer le mode d’emploi pour un dynamitage des institutions et pour perturber l’espace d’exposition traditionnel en se l’appropriant. Cette idée est transmise par un panégyrique à Joseph Gonzalez Torres, dont l’œuvre ici évoquée, par une réflexion sur la question du temps, du périssable, de l’éphémère dans la vie comme dans l’espace d’exposition.

À la suite, vient la nécessité du documentaire. On s’interroge sur la façon de visibiliser les luttes et les protagonistes sans les mettre en danger. Hervé Guibert et Santu Mokofeng donnent leur réponse et mettent en scène l’idée du « relationnel », thème qui fait la jonction avec l’espace suivant.

« Qu’est-ce qu’on fabrique maintenant ? » pose avec justesse la question de l’action politique qui s’additionne parfois à une désillusion et un désarroi. C’est la salle de l’amitié, de l’intimité et de la solidarité. Il est question de l’amitié politique et aussi parfois du deuil de celles et ceux qu’on ne reverra plus, habilement photographié.es par Georges Tony Stoll. C’est aussi la salle où est prônée non pas comme une faiblesse, mais plus comme un aveu, la question de la vulnérabilité. Bruno Pelassy dédie une stèle mortuaire « aux pédés fils du doute ». On nous rappelle l’expression « Silence = death » qui reprend l’idée du début : parler, créer est important pour la survie.

Dans l’autre « aile », « Circulation fluide » traite de la tant redoutée question du fluide, grand tabou de l’épidémie qu’il s’agisse du sang ou du sperme et tout ce que cela représente. Le terme « circulation » est aussi détourné vers sa dimension dé-structuratrice selon un dispositif scénographique presque ludique. Henrik Olesen décroche un pan du mur et l’architecture se retrouve dans cette idée de circulation. C’est un clin d’œil aux espaces de vie « queer », mais aussi une ode à la circulation de la parole artistique et aux artistes queer qui peuvent s’approprier le ready-made. D’un autre côté, c’est la circulation des stéréotypes effroyables véhiculés dans les médias, qui sont décriés dans le documentaire de Barbara Hammer. « Moïse a vaincu le sida en tuant ses porteurs potentiels », « Le sida est une lèpre », peut-on lire sur l’écran.

« Arms ache avide aeon […] » clôt le parcours en présentant des artistes plus contemporaines et abstraites. Cette salle est particulièrement dédiée aux militantes lesbiennes et à leur pratique collective que l’on trouve moins fréquemment dans le reste de l’exposition. Le collectif Fierce-Pussy ferme le bal en déclarant un hommage aux « queer, androgyne, feminist, trannie, pervert, stone butch, tomgirl, dyke », appellations péjoratives, ici réappropriées et mises sur un piédestal à but « empouvoirant » par les personnes concernées.

Le sens de circulation proposé n’est pas celui qu’il est nécessairement tenu de suivre pour comprendre le discours. Là est l’avantage du réseau en étoile et de la « cellularisation » de l’exposition, les espaces regroupent chacun une thématique différente et sont souvent dissociés. Cela se justifie par le refus de l’exposition de retracer une histoire linéaire du sida.

L’avantage de l’exposition, même si la profusion conduit parfois à l’égarement du public, est de proposer un panorama divers d’artistes provenant de plusieurs continents et d’époques différentes. Des médiums comme la vidéo, le texte, le son et la peinture permettent de se confronter au sujet de l’exposition à travers différentes approches. La richesse de l’exposition est d’à la fois conduire à l’expression personnelle des artistes, conformément au « je » d’Élisabeth Lebovici, mais aussi de raconter des parcours, de documenter la vie de ceux qui sont dans les images. Nous apprenons ainsi plusieurs moyens de porter la lutte contre le sida à travers l’art, selon des objectifs différents (la nécessité de visibiliser, de sensibiliser sur la maladie mais aussi de revaloriser les corps et les discours).

Même si les profils représentés sont de natures très diverses, il aurait pu être intéressant de faire intervenir d’autres identités également touchées par le virus, telles que les personnes transgenres, ou encore les travailleuses et travailleurs du sexe qui font partie des individus les plus touchés par l’épidémie.

L’exposition tient place au Palais de Tokyo jusqu’au 14 mai 2023. Si un panorama exact d’Exposé.es était ici trop ambitieux à rédiger, les quelques artistes évoqués sont des témoignages historiques précieux qui participent à entretenir la mémoire de l’épidémie. Il est encore plus important de représenter ces artistes aujourd’hui, à un moment où les crises sanitaires sont d’actualité et le seront encore. La crise du sida, bien que souvent relayée (à tort) à quelque chose de lointain fait toujours l’objet de préjugés et de non-dits ; à noter que le virus existe toujours. C’est pourquoi au-delà même de l’observation des œuvres, au caractère esthétique et symbolique très puissant, la portée éducative de cette exposition est l’un de ces principaux atouts.

Exposition à voire jusqu’au 14 mai 2023, réservez en cliquant ici.

Grégoire Suillaud

Pour aller plus loin, voir le livre : Pour une esthétique de l’émancipation : produire les lignées d’un art queer par Isabelle Alfonsi.

(Je remercie Mathieu Boncour, directeur de la communication et de la RSE du Palais de Tokyo d’avoir contribué à la documentation de cet article).