On est allés coller l’oreille aux colimaçons de la collective Phèmes

Du 6 septembre au 3 novembre 2024, la collective Phèmes donne rendez-vous aux Réserves du FRAC Île-de-France pour sa première exposition, « Coller l’oreille aux colimaçons ». Nous y sommes allés, voici un récit de cette visite, ce que l’on a entendu en collant notre oreille à ces colimaçons.

Dans Images de pensées (1998), il est possible de lire un ensemble d’expériences de voyages vécues par Walter Benjamin. En comparant les intérieurs et extérieurs de vie à Naples, il constate une sorte de « compénétration » et une « contagion » de tous les éléments entre eux. Ainsi, au cœur de la rue, se poursuivent les séjours des logis napolitains, où chaises et tables s’accumulent bruyamment sur la chaussée. Dans les maisons, au contraire, c’est un flux citadin continu qui s’accumule, où « […] la rue déambule dans la pièce de séjour ». (Propos d’Alain Mons dans « L’immersion du visionnaire. Intérieur/Extérieur chez Walter Benjamin », in. Sociétés, n°155, 2022/1.) La notion d’origine fixe est alors brouillée en un tourbillon.

En reprenant l’idée du « tourbillon » de Walter Benjamin, la Collective Phèmes parle d’inspiration, d’interdisciplinarité et de malléabilité du temps. « L’origine est un tourbillon dans le fleuve du devenir ». En écrivant cette phrase, Benjamin tente d’éviter l’essentialisation du visible et l’idée d’ « origine racine », en préférant celle d’un flux qui alimente le présent et un nouveau potentiel visuel. En d’autres termes, le tourbillon est quelque chose d’omnipotent, un méandre d’échanges, d’inspirations et d’innovations. C’est en quelques sortes ce que propose la Collective au FRAC Île-de-France dans l’exposition « Coller l’oreille aux colimaçons ». En avortant toute linéarité théorique et chronologique dans le catalogue comme au sein du parcours d’exposition, elles proposent un discours audacieux rassemblant des artistes d’âges, d’origines et de pratiques très différentes.

La scénographie poursuit la démarche. Trois niveaux des réserves du Fonds Régional d’Art Contemporain sont mobilisés pour les vingt-cinq artistes et groupes d’artistes. En évoluant dans l’exposition, on constate très vite le choix d’éviter une répartition thématique des espaces en fonction des œuvres. De la même manière, les œuvres d’un.e seul.e et même artiste peuvent être éclatées à divers endroits du bâtiment. Les œuvres sont disposées à la manière d’une chasse au trésor fantasmatique et déroutante, où il convient parfois de faire attention où l’on met les pieds. Les cartels sont situés à l’entrée des salles sur de petits livrets, de sorte que les descriptions d’œuvres n’envahissent jamais l’appréciation sensible et la réflexion primaire du public.

© Photographie, Louane Lallemant

Plusieurs artistes ont retenu mon attention, dont Fedor Pliskin, jeune diplômé de l’atelier art espace de l’École National Supérieure des Arts Décoratifs. En créant un double numérique impersonnel, Fedor Pliskin trouble nos référentiels en plaçant son avatar dans des situation-types liées au numérique. En 2020, il réalise une oeuvre vidéo donnant à voir un acte sexuel entre deux avatars, rappelant les fenêtres de « pop-up » pouvant apparaître de manière intrusive sur le web. L’inspiration du Pop Art est revendiquée, notamment à travers la reprise d’éléments culturels archétypaux du monde publicitaire, mais également avec l’utilisation de couleurs saturées semblables à celles des sérigraphies de Warhol. Avec le même procédé de reproduction, Fedor Pliskin transforme ses doubles en Cri d’Edvard Munch, totalement nus et ôtés de leur cadre. De là, débute un discours sur l’absurdité du monde et de nos représentations, ou chacun.e est appelé à s’interroger sur ses propres références et sur la récurrence imagée de certains motifs contemporains.

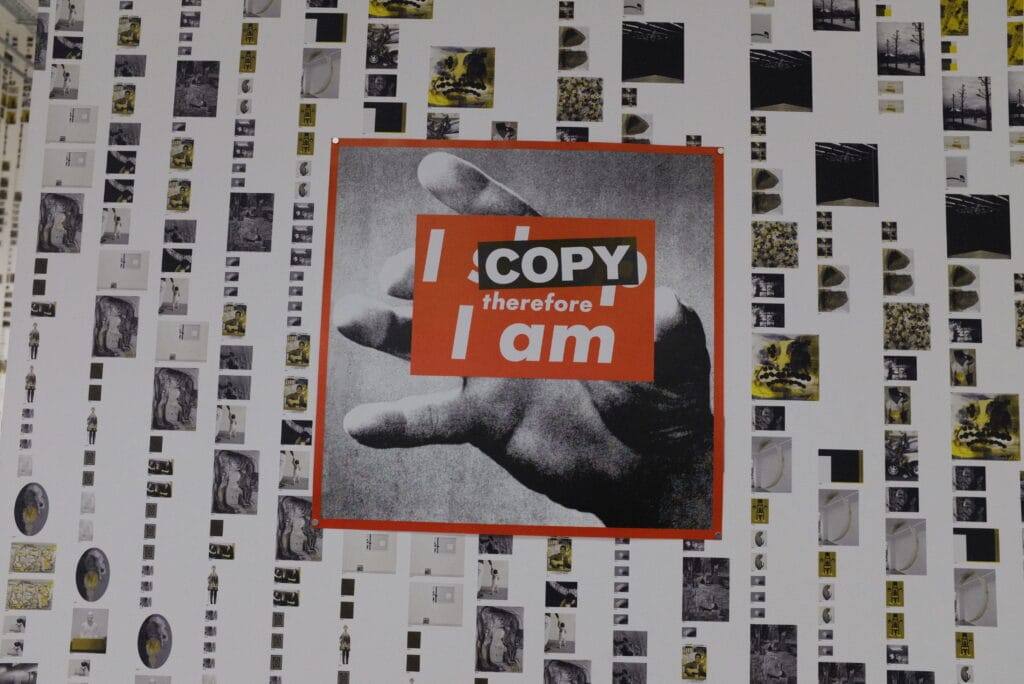

Cette question de l’origine est abordée continuellement dans le parcours. Isabelle Cornaro crée un objet semi-papier semi-humain où s’entremêlent les cheveux de sa grand-mère dans les coupures d’une feuille. En empruntant la technique capillaire de Mona Hatoum, elle met en lumière la question de l’héritage familial et de la filiation. Si nous pensons aux inspirations de Fedor Pliskin, il est impossible de faire l’impasse sur l’œuvre de SUPERFLEX, collectif danois qui s’adonne à la reprise d’images préexistantes. En ironisant sur sa propre pratique, le collectif reprend le célèbre I shop therefore I am de Barbara Kruger (1997) en titrant « I copy therefore I am ». Par ce biais, SUPERFLEX met en avant le processus inhérent de l’art qui est celui du cycle d’inspiration et du recommencement des tendances esthétiques. Nous pouvons y voir un éventuel clin d’œil à la pratique même de Barbara Kruger et des artistes postmodernes, qui nichent également leur technique dans le remploi d’images préexistantes. I shop therefore I am est une reprise assumée de l’expression du philosophe René Descartes « cogito ergo sum ».

© Photographie, Louane Lallemant

D’un autre côté, la profusion des médiums présents dans l’exposition doit être saluée, plus particulièrement l’exploration même de la matérialité de l’objet. Il est ici question du tissage de Betty Pomerleau Grésil, pour faire apparaître les dragons (loci lucky charbon) fait à partir de fils de fantaisie, de chaînes de fils de coton, d’aluminium ou encore de ruban adhésif. De nouveau, ce que l’on associerait volontiers à une technique artisanale ancestrale, codifiée et figée, se détache d’une origine attribuée pour composer avec des matériaux originaux et “modernes”. Plus loin dans le parcours, Mimosa Echard brouille nos repères dans son œuvre A, B, Lacrifluid (2020). Puisque le tourbillon permet l’évitement du définitif et de l’ “explicable”, l’artiste propose littéralement un tourbillon. Dans un bloc de résine, sont mêlés des éléments organiques comme des pousses de lichen et des mues de cigales, avec des éléments artificiels comme des gélules cosmétiques et du fond de teint. L’œuvre n’est pas identifiable comme une chose à part entière, ni comme quelque chose de naturel ou d’exclusivement manufacturé ; c’est l’anti-land-art. Ce jeu sur la provenance permet une autonomie formelle et intellectuelle de l’œuvre. L’absence d’origine référentielle ne permet donc pas de déterminer sa nature, sa vieillesse, ni son but.

Ce fameux couple « origine-devenir » est omniprésent dans « Coller l’oreille au colimaçon ». En considérant l’aspect cyclique du temps, comme le spécifie Benjamin, nous faisons le lien entre les différentes œuvres du parcours. À l’inverse, nous admettons également une forme de discontinuité dans leur signification. Là où le passé est un potentiel futur, où l’ancêtre simien n’est peut-être pas si loin de nous, il y a un lieu pour que les artistes traitent les questions communément admises de notre temps, ou (se) jouent de la tradition. En tant que visionnaires intercalés dans les volutes tourbillonnaires, chacun.e se construit des coins subjectifs dans l’immensité paysagère.

Grégoire Suillaud

De cette exposition, j’aimerais vous parler de la très belle sélection de photographies. Ce qu’elles ont de commun, toutes ces photographies sélectionnées par les curatrices, c’est qu’elles racontent ce qu’est, fondamentalement, la photographie : un temps arrêté, une réalité modifiée.

En entrant dans la première salle, on se trouve face à The Enemy, photographie d’Oscar Santillàn. Deux mains ouvertes, tâchées d’encre, les mains d’un artiste. Sur la main droite, une tâche de lumière, dans la paume gauche, une pierre dont la forme correspond parfaitement à celle de la lueur. Il y a un trou dans le plafond de l’atelier de l’artiste, où est prise la photo, et la lumière y passe. On penserait, d’abord, que la pierre est tombée, a fissuré le toit, et créé la lueur. On croirait à un heureux hasard, et l’image est en réalité le résultat d’une recherche : la pierre est venue après, l’artiste a cherché et trouvé un bout de roche dont la forme correspondrait au trou. L’histoire se passe à rebours de ce que l’on croit, on pense la pierre à l’origine du trou et c’est en fait le trou qui a amené la pierre. Aucun hasard, aucune surprise, tout est réfléchi.

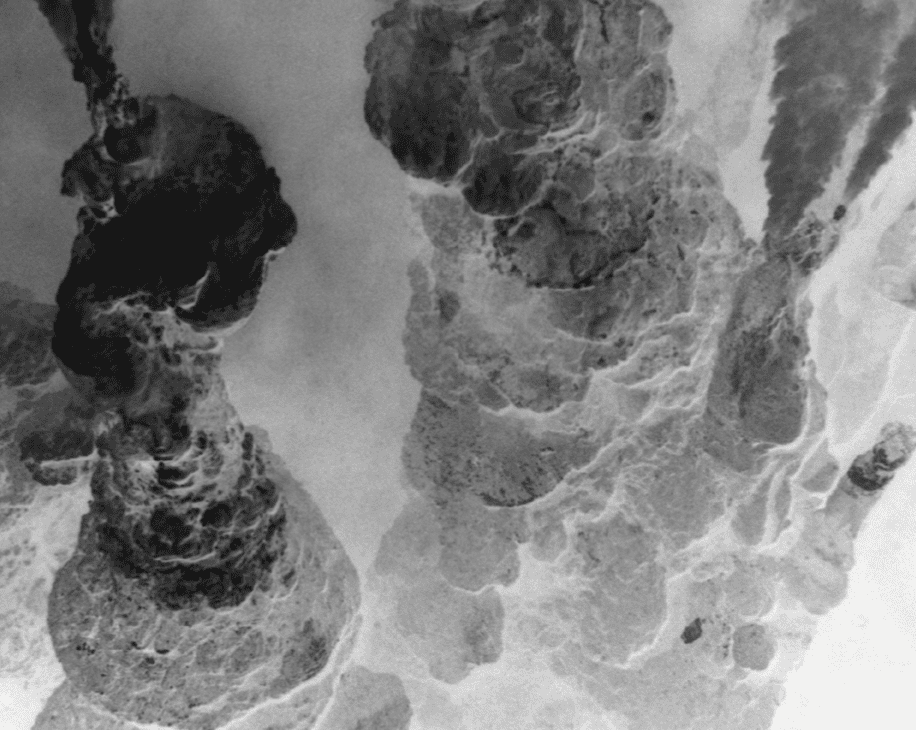

Dernière salle, dernières oeuvres : Les Fumeurs Noirs 5 et 8, de Dove Allouche, images issues de la série Black Smokers. Là aussi, l’artiste joue avec le réel et notre perception de ce dernier. On croit voir de la fumée, le titre nous invite à le penser. Il s’agit pourtant d’images d’archives de l’IFREMER, des fonds marins, rien à voir avec le feu. Dove Allouche les a passés en négatif, qui altère encore plus la réalité et nous éloigne de l’image réelle : le blanc est noir, le clair est sombre, tout est à l’opposé de ce qui existe en réalité.

Je reconnais des tirages gélatino-argentiques, technique vieille de deux siècles, utilisées dès les débuts de la photographie. C’est un choix audacieux que de tirer ainsi des images pourtant réalisées grâce à des technologies de pointe : anachronisme, qui joue non plus avec le réel mais avec le temps. Vous croyez voir de la fumée et c’est un fond marin ; c’est une image d’archive, les fonds marins sont au fond de l’eau, au coeur de la planète bleue, choses presque éternelles, et les voilà tirés avec cette technique qui ramène aux débuts de la photographie, à son essence-même. Jeu de temps, jeu de réel.

Ce jeu avec la matière, Tom Brabant le fait aussi avec Monkey reflecting (in Bùfellsdjà). Impression UV sur aluminium brossé, matériau qui vient d’Islande : la matière, miroitante, s’allie avec l’image pour, encore une fois, troubler notre perception. Surtout, l’artiste fait d’une réalité une autre, nous présentant un singe qui n’en est pas un, qui n’est qu’un humain déguisé. C’est là toute la beauté de la photographie : quoi qu’il arrive, elle se doit de partir du réel, qui est son essence, elle ne peut s’en défaire quand bien même le voudrait-elle, mais elle finit toujours par le détourner, par en créer un autre. Comme avec les deux photos précédentes, difficile, sans le cartel, de démêler le vrai du faux, de poser une temporalité sur ces images qui semblent ne plus en avoir.

Si l’on retourne au dernier étage de l’exposition, on se trouve face à un mur de cadres, de photographies, de lettres, de poèmes et de films, les Three Rooms of Melancholia de Laura Liventaal. Elle a rassemblé des photographies et des films réalisés par son grand-père, les poèmes de sa grand-mère et « les rêves de sa mère », auxquels elle ajoute ses rêves à elle aussi, et ses oeuvres. C’est un portrait de famille qui se construit ainsi, plus qu’une oeuvre, un travail d’archive et un questionnement sur les origines. De génération en génération, qu’est-ce qui se répète, qu’est-ce qui se transmet ? Le temps qui passe, irrémédiablement, la photographie sait l’arrêter, la littérature aussi : sur ce mur, c’est l’histoire de sa famille qui s’étale, l’histoire d’un temps que les images et les mots ont figé.

© Photographie, Louane Lallemant

Ces images, disais-je, racontent la photographie, cette écriture avec la lumière. La lumière, la voilà, sortant du plafond de l’atelier d’Oscar Santillàn, traversant l’eau jusqu’aux fonds marins de Dove Allouche, se reflétant sur la toile d’aluminium de Tom Brabant, passant au travers des cadres de Laura Liventaal. Elle a permis la naissance des images et elle permet leur existence. La photographie, au fond, n’est qu’une histoire de lumière.

Fondamentalement, la photographie, c’est un trompe-la-mort, une manière d’arrêter le temps, du moins de se jouer de lui : ces quatre artistes le font aussi. Ils nous proposent des images qui ne sont pas ce que l’on croit voir, qui semblent atemporelles, qui flirtent avec l’anachronisme et l’irréel.

En nous proposant de coller l’oreille aux colimaçons, la collective Phèmes nous invitait à une réflexion sur la mémoire et sur l’origine, à voir le temps cyclique, où l’idée de passé-présent-futur ne ferait plus sens. C’est exactement ce que font ces photographies, ce que fait la photographie. L’exposition dure jusqu’au 3 novembre : allez-y, allez donc coller l’oreille aux colimaçons, écouter les murmures d’un temps qui ne passe plus.

Louane Lallemant