À l’occasion de débats parlementaires sur une série de propositions de lois du groupe les Républicains, concernant le champs de compétences de Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, une altercation a éclaté entre Julien Aubert, député LR, et celle-ci, sur une question sortant totalement du sujet initial. Pour mentionner ou s’adresser à Barbara Pompili, le député utilisait le masculin, « Madame le ministre », ce qui n’a pas été au goût de cette dernière. Elle retorqua donc à Julien Aubert, fermement, à être appelée « madame la ministre », et, en guise de réponse, voire de provocation, le député l’appela « monsieur la rapporteure ».

Un sujet pas inédit

Ce débat n’a pas été sans susciter une réaction d’Annie Génevard, vice-présidente de l’Assemblée nationale. La députée du Doubs, elle aussi membre des Républicains, a tenu à défendre les propos de son confrère. Elle considérait que, quoiqu’en pense la ministre de la transition écologique, la formulation, au masculin, de sa fonction « madame la ministre » était conforme à la langue française. Elle a revanche qualifié de « provocation » la réponse faite par Barbara Pompili.

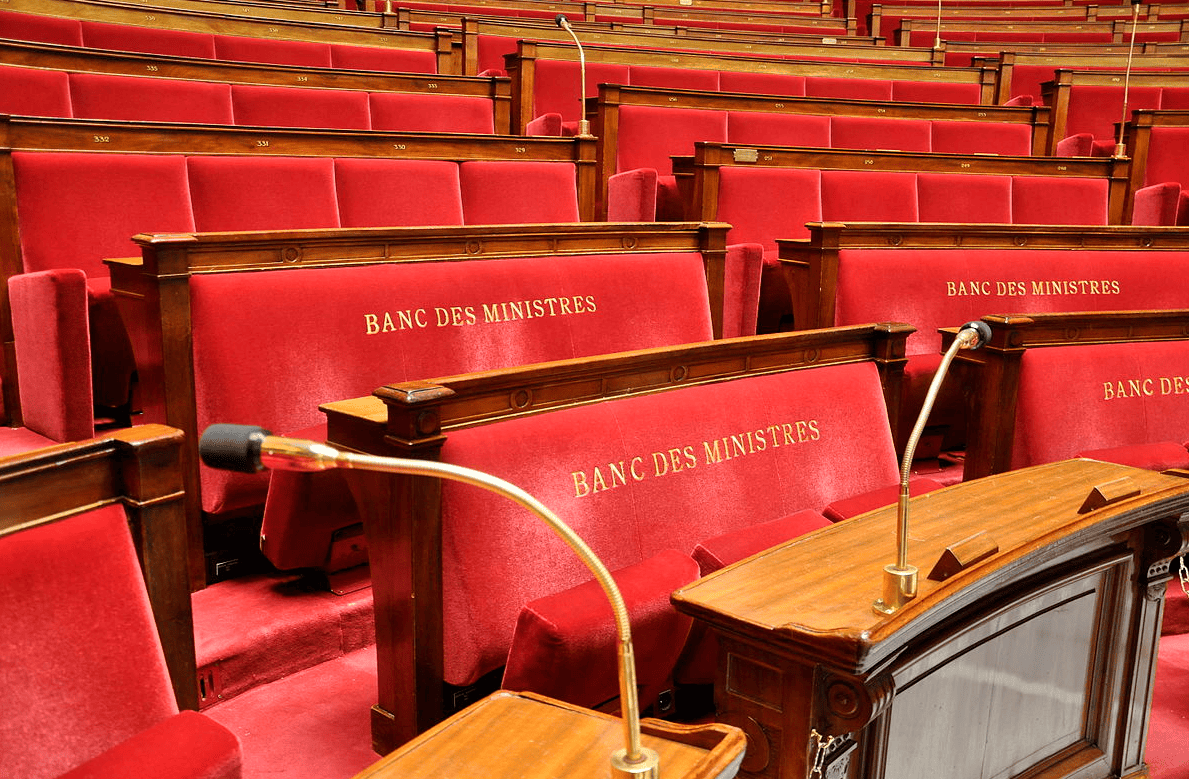

« Madame la ministre » ou « Madame le ministre » ? Le sujet ne manque pas de diviser, et ce n’est pas la première fois qu’il éclate dans l’hémicycle. Dernière fois en date ? 2014, entre la présidente Sandrine Mazetier et le même Julien Aubert. Celui-ci avait refusé d’appeler la présidente de séance par le féminin, et avait répliqué sans y être invité, entrainant un rappel à l’ordre et la mise en œuvre de l’article 71 du règlement de l’Assemblée. Il avait été à ce titre privé d’un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois.

Pompili, site de

l’Assemblée Nationale

Une divergence entre l’avis de l’Académie, et le règlement

Mais alors en définitive, « Madame LA ministre » ou « Madame LE ministre » ? La réponse est à la fois simple et compliquée. Il faut en fait distinguer deux hypothèses. D’abord, l’archaïque Académie française se refuse toujours à cette féminisation, et impose encore l’usage « madame le ministre ». D’un autre côté, l’article 19 de l’instruction générale du bureau de l’Assemblée nationale, introduit en 1998 dispose que « Les noms de Mmes les députées ou de MM. les députés sont publiés au Journal officiel à l’exclusion de tout titre nobiliaire ou de grade. » et que « Les fonctions exercées au sein de l’Assemblée sont mentionnées avec la marque du genre commandée par la personne concernée ». Il est à noter qu’au sens strict, cet article ne s’impose à qu’en ce qui concerne les comptes rendus de séance. Il y aurait donc un flou quant aux règles s’imposant à l’oral au sein de l’hémicycle. Mais ce flou a été clarifié, comme nous l’avons déjà mentionné, en 2014, le bureau de l’Assemblée avait considéré que cette disposition trouvait à s’appliquer à l’oral. Claude Bartolone, alors président de l’Assemblée, avait explicitement fait primer le règlement régissant l’Assemblée aux règles de l’Académie. Et Julien Aubert ne pouvait légitimement l’ignorer, puisqu’il était déjà en cause à l’époque, réduisant sa dernière altercation à de la simple provocation, peu digne de la fonction qu’il occupe.

En d’autres termes, la règle est d’appeler une ministre, ou une députée « madame la ministre » ou « madame la députée », et Annie Génevard avait donc totalement tort. Il est tout à fait acquis qu’au sein de l’Assemblée, la féminisation des noms de fonctions s’impose.